[2023 가을, 겨울호-학교 조선시대] 조선 시대 잡과, 그 운영과 특성

잡과는 과거제의 한 부분을 구성하는 만큼, 일반적으로 과거제가 갖는 성격과 위상도 아울러 지니고 있었다. 그러나 잡과에 모든 기술직이 포함되어 있지는 않았다. 뒤에서 보듯이 잡과는 역과, 의과, 음양과, 율과에 한정되어 있었다. 뿐만 아니라 잡과에 합격했다는 사실은 다른 직역에 종사하던 중인이나 기술관들의 위상과는 확연히 구분되었다. 잡과 합격자들은 관직 진출에서 다른 사람들보다 당연히 앞서 나갔다. 잡과의 합격은 6품 참상관(參上官) 이상의 고위 기술 관료로 승진하기 위한 필수 요건이었다. 즉 중인층 내에서 잡과 합격은 곧 출세를 위한 사다리와도 같았다. 단순한 선발 양식의 차이를 넘어서 사회적 지위와 처우에서도 차이와 우대가 뒤따랐다. 잡과에 합격한다는 것은 기술관으로서는 밝은 미래를 보장해 주는 것이었다. 그래서 잡과에 합격한 상급 기술관으로서의 잡과중인(雜科中人)이라는 범주 역시 설정할 수가 있다. 잡과중인은 합격자 본인을 중심으로 혈연 및 통혼 관계로 맺어진 가계(家系) 구성원들을 폭넓게 포괄하고 있다. 그들은 19세기 이후 잡과에 합격한 사람들의 명부, 즉 잡과방목을 만들었으며, 뒤에서 보듯이 양반 사대부들의 족보와는 구분되는, 자신들의 독특한 형식의 족보를 편찬하기도 했다.

조선 건국 직후에 제정된 입관보리법(入官補吏法) 7과(科)에는 역과, 음양과, 의과가 포함되어 있다[1392년(태조 1년)]. 그러다 1402년(태종 2년) 역과, 의과, 음양과, 율과로 잡과 제도가 확립되었다. 그것은 『경국대전』에 법규화되어 잡과는 역과, 의과, 음양과, 율과 네 종류로 구분·운영되었다. 잡과는 관리 충원의 핵심이라 할 수 있는 과거제의 일환을 이룸과 동시에, 역관, 의관, 음양관, 율관, 즉 상급 기술관들을 위한 최고의 입사로이기도 했다. 그런데 잡과는 그 운영에서 특이한 측면을 보여주었다. 문과와는 달리 소과, 대과 구별이 없는 단일과로 운영되었으며, 시험으로는 식년시와 증광시만 실시되었다. 문과나 무과처럼 다양하고 빈번했던 별시가 시행되지 않았다. 식년시는 3년에 한 번씩[子, 卯, 午, 酉年이 들어 있는 해] 시행되는 정기 시험이며, 증광시는 국가에 경사가 있을 때 특별히 시행되는 부정기 시험이었다. 경사가 겹칠 때는 대증광시가 있었다. 또한 잡과 시행에서는 초시와 복시 두 단계만 있었으며, 왕 앞에서 시험을 치르는 전시(殿試)는 없었다. 그러면 잡과 초시와 복시에서 어느 정도 인원을 선발했을까. 『경국대전』에 의하면, 초시에서 111명(역과 57명, 의과·음양과·율과 각 18명)을 선발하고, 복시에서 46명(역과 19명, 의과·음양과·율과 각 9명)을 선발했다. 복시 경쟁률은 약 2.6:1 정도였다. 과별로 보면, 역과의 한학(漢學)을 제외한 나머지는 초시에서 복시 인원의 2배수를 선발했다. 역과[한학, 몽학, 왜학, 여진학(청학)]에서는 한학의 비중이 가장 컸다. 초시 선발 인원 57명 중 45명이 한학으로 78.9%를 차지했을 뿐 아니라 복시 경쟁률도 3.5:1로 높았다. 역시 조선에서는 중국과의 사대(事大) 외교가 제일 중요했기 때문이다. 잡과 합격자 정원과 그 시험을 주관했던 관서를 정리해 보면 아래와 같다.

잡과 합격 정원 및 주관 관서 (『경국대전』)

잡과 합격 정원 및 주관 관서 (『경국대전』)과목초시복시주관 관서| 역과 | 한학 | 45 | 13 | 사역원 |

| 몽학 | 4 | 2 | ||

| 왜학 | 4 | 2 | ||

| 여진학[청학] | 4 | 2 | ||

| 소계 | 57 | 19 | ||

| 의과 | 18 | 9 | 전의감 | |

| 음양과 | 천문학 | 10 | 5 | 관상감 |

| 지리학 | 4 | 2 | ||

| 명과학 | 4(8) | 2(4) | ||

| 소계 | 18 | 9 | ||

| 율과 | 18 | 9 | 형조 | |

| 총계 | 111명(115) | 46명(48) | ||

※『속대전』, 『대전통편』, 『대전회통』의 정원은 『경국대전』과 같다.

단, 괄호안은 『대전회통』에서 증액된 정원이다.

잡과에서는 초시와 복시를 거치는 방식이나 선발 인원은 46명으로 식년시와 증광시가 동일했다. 그것은 1894년(고종 31년) 과거제가 폐지될 때까지 그대로 유지되었다. 다만 국가 경사가 겹쳐서 시행하는 대증광시에서는 더 많은 인원을 뽑았다. 초시에 각 과 전공별로 4명, 복시에서 2명을 더 선발하여, 역과 27명, 의과 11명, 음양과 15명, 율과 11명으로 모두 64명을 선발했다. 합격자에게는 예조인(印)이 찍힌 백패(白牌)를 수여한 뒤 등위에 따라 품계를 수여했다. 역과 1등은 종7품, 2등은 종8품, 3등은 종9품계를 받았으며, 다른 잡과의 1등은 종8품, 2등은 정9품, 3등은 종9품계를 받았다. 이미 품계를 가진 자에게는 1계를 더 올려주고, 올린 품계가 응당 받아야 할 품계와 같을 경우에는 또 1계를 올려주었다. 1등은 해당 아문에 서용하고 2등과 3등은 해당 아문의 임시직인 권지(權知)에 임명했다. 하지만 시대와 더불어 잡과와 운영 방식에 약간의 변화가 없지는 않았다. 1667년(현종 8년) 역과에서 여진학이 ‘청학’으로 바뀌었다. 청학의 비중 역시 커져서 한학 다음의 위상을 차지하게 된다. 명나라와 청나라의 교체와 두 차례에 걸친 호란(胡亂)이 그렇게 만든 것이다. 임진왜란, 정유재란 이후의 평화 교섭과 포로 송환 등의 사안이 불거짐에 따라 왜학의 비중도 커지게 되었다. 정조 대에 이르러서는 음양과 명과학(命課學)의 정원이 증가했다. 1797년(정조 21년) 관상감 제조 이시수(李時秀)의 요청에 따라 선발 인원을 늘리도록 한 것이다. 그것이『대전회통』(1865)에 반영되었다. 앞선 표에서 보듯이 명과학의 경우 초시가 4명에서 8명, 복시가 2명에서 4명으로 늘어났다. 두 배로 늘어난 것이다. 그래서 음양과의 정원은 11명으로 증가했으며, 잡과 선발 인원 역시 48명으로 되었다. 어떻게 해서 음양과의 선발 인원이 늘어나게 되었을까. 그것은 조선 후기로 갈수록 시헌력(時憲曆)이 보급되었으며, 시헌력을 기반으로 한 명과학의 수요가 증가한 것과 관련이 있다. 그와 더불어 천문, 지리, 역수(曆數) 등의 일을 담당하는 음양관의 역할이 커지게 되었다. 잡과 내에서는 역과가 으뜸이었으나 『대전통편』(1785)에 이르러서는 음양과가 수위(首位)를 차지하게 되었다. 역시 시대의 변화나 상황과 무관하지 않았던 것이다. 이같은 변화는 무엇보다 그 기능을 중시하는 잡과의 근본 취지에 들어맞는 것이기도 했다.

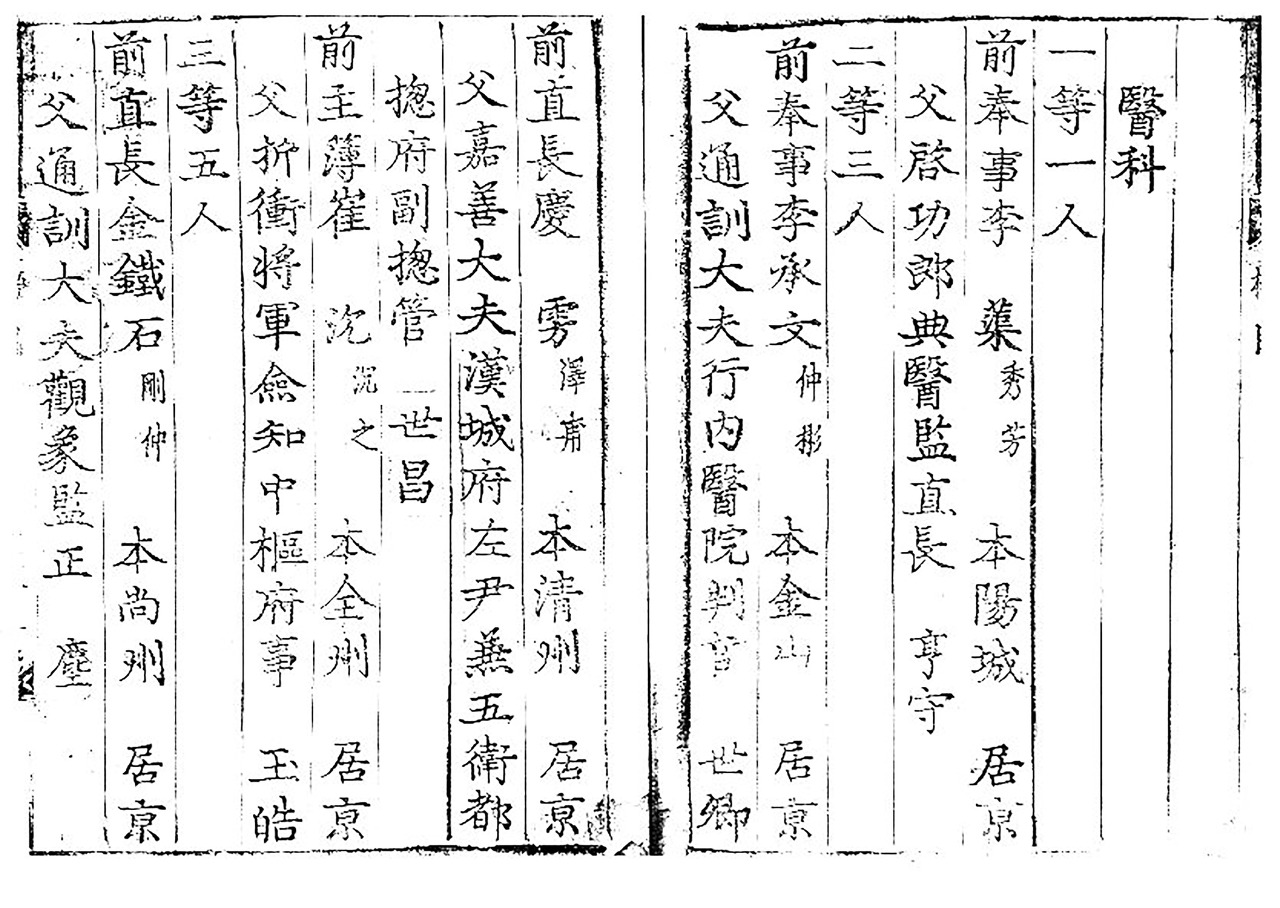

잡과는 1399년(정종 1년) 역과, 의과, 음양과, 율과 체제로 정비되어, 1894년(고종 31년) 갑오경장으로 폐지될 때까지 거의 5백 년간 시행되었다. 필자가 조사한 바에 의하면 총 233회(식년시 164회, 증광시 69회) 실시되었다. 운영에서 식년시가 70.4%를 차지해 증광시 29.6%에 비해서 월등히 높은 비중을 차지하고 있다. 특별한 국가 경사가 있을 때 증광시와 대증광시가 시행되기는 했지만, 역시 잡과 운영의 근간은 식년시였다. 정기적인 시험[식년시]에 의해서 운영된 것이다. 이러한 실질적인 잡과 운영에 대해서는 잡과 합격자의 명부 ‘잡과방목(雜科榜目)’을 통해 파악할 수 있다. 잡과방목에는 잡과 합격자 본인만 기록되어 있는 것이 아니라, 합격자들의 신분과 가족 상황 등 사회적 지위와 배경을 살펴볼 수 있는 다양한 정보가 수록되어 있다. 누가 합격했는지 알림으로써 과거 시험의 공정성을 알리는 방편이 되기도 했던 방목은, 기재 내용의 정확성을 기하기 위해서 녹명단자(錄名單子)를 대조하도록 했기 때문이다. 또한 15세기 말(1498년)부터 19세기 말에 이르는 4백여 년에 걸친 방대한 자료가 남아 있다. 따라서 잡과방목은 잡과 중인을 연구하는 데 있어 가장 기본적인 자료이다. 『잡과방목』을 분석해 보면, 실제 선발에서 『경국대전』 법규대로 46명을 선발한 경우는 드물었다. 식년시와 증광시의 규정상 선발 인원(역과 19명, 의과·음양과·율과 9명, 합계 46명)이 그대로 지켜진 시험은 영조 29년(1753년)뿐이다. 그러니까 잡과에서 19세기 이전까지는 그 정원을 다 채우지 않고 그보다 적은 숫자를 뽑았던 것이다. 이는 잡학의 특성상 정원에 얽매이지 않고서 그 기능이 우수한 자들을 뽑았기 때문이다. 이와 관련해서 정조의 이야기를 들어보자.[굵은 글씨는 필자]

1777년(정조 1년) 잡과를 실시하기에 앞서 하교하기를, “명색이 과시(科試)인데 정과(正科)와 잡과(雜科)에 어찌 차이를 둘 수 있겠는가? 천상(天象)을 미루어 관측하고, 지리(地理)를 연구하여 밝히며, 어약(御藥)을 조제하여 짓고, 법률(法律)을 평반(平反)하며, 역관이 외국어를 잘하고, 역법(曆法)을 훤히 알고 있는 이 몇 가지는 참으로 잡과라고 해서 소홀히 여겨서는 안 되는 것이다. 근래 이래로 법기(法紀)가 쓸어버린 듯이 없어져 시험을 관장하는 신하가 이를 기화로 자신의 사욕을 채우고 과거에 응시하는 자들은 요행을 바라고 있다. 그리하여 어의(御醫)이면서도 어약에 대해 아는 것이 없고 통사(通事)이면서도 통역을 할 줄 모르는 지경에 이르렀는데, 이는 내가 직접 목격한 일이니, 이밖에 일도 미루어 알 수 있다. 잡과의 초시(初試)를 내일 설행하기로 결정하였다고 하는데 각 해당 관청에 엄히 신칙하여 고시(考試)를 공정하게 하고 등제(等第)를 엄하게 하여 전처럼 난잡한 일이 없게 하라. 원액(元額)에 차지 않더라도 재주가 우수한 사람을 뽑도록 하라.” 하였다. - 『정조실록』 1년 3월 16일

각종 별시가 빈번하게 실시된 문, 무과와는 달리 잡과는 식년시를 근간으로 하면서 특별한 경우에만 증광시, 대증광시를 시행하는 운영 방식이 꾸준히 유지되어 왔다. 뿐만 아니라 초시와 복시를 거치는 선발 방식이나 선발 인원 역시 식년시나 증광시가 동일했다. 더구나 그 기능이 뛰어난 사람들을 선발했기 때문에 오랫동안 선발 인원이 정해진 인원을 다 채우지 못했다는 점 등을 특성으로 들 수 있을 것이다. 더욱이 그 같은 운영 방식은 갑오경장으로 과거제가 폐지될 때(1894년)까지 거의 그대로 유지되었다는 것 역시 주목할 만한 점이다. 하지만 정해진 선발 인원이라는 틀 안에서 안정적으로 운영되던 잡과에서도, 19세기 후반이 되면서부터는 선발 인원이 약간 늘어나는 현상을 보여주게 된다. 필자가 조사해 보았더니 평균 57.9명 정도, 그러니까 정원(48명)보다 약 10명 정도 많은 것이다. 이처럼 다소 인원이 늘어난 것은 잡과 운영 체제의 이완에서 기인한다고 하겠다. 일정한 자격을 갖추었거나 특별시험 합격자에게는 곧바로 복시에 응시하게 해주는 직부(直赴), 점수는 같지만 합격하지 못한 자를 다시 합격시키는 추부(追付) 등이 시행되었다. 이는 과거제의 문란, 통치 질서 와해 등과도 무관하지 않다. 그렇기는 하지만 잡과에서는 미미한 정도에 그치고 있다. 특별시험이 잦았을 뿐만 아니라 합격 인원 역시 크게 늘어났던 문과나 무과에 비할 바는 아니었다.

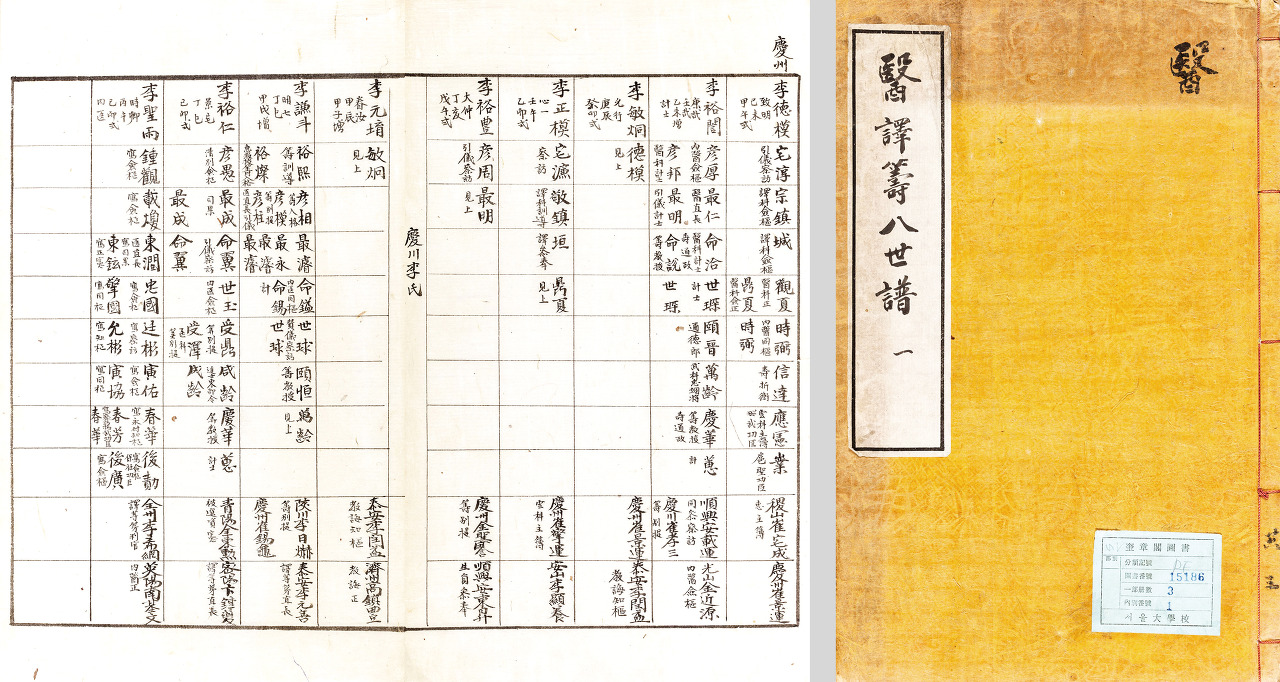

잡과 합격자의 전력(前歷)에서 가장 두드러지는 것은, 그들이 이미 관직에 있는 재관자(在官者)였다는 점이다. 그러니까 관직에 있으면서 잡과에 응시했다는 말이다. 그 비율은 점차로 더 늘어나고 있다. 잡과는 처음 관직에 나아가는 초입사(初入仕) 역할보다는 오히려 재직 중인 관리들의 관품을 실질적으로 높여주는 기능을 했다. 참하관이 종6품 주부로 승급하기 위해서는, 그리고 참상관이 기술직의 최고 관직인 정3품까지 올라가기 위해서는 반드시 잡과에 합격해야 했다. 역관으로 사행(使行)을 가거나 의관으로 어의(御醫)가 되기 위해서도 반드시 거쳐야 하는 필수 코스였다. 그러면 잡과에 합격한 사람은 어떤 관직까지 올라갈 수 있었을까. 그들에게는 한품거관법(限品去官法)에 따라 관로가 일정한 단계에 제한되어 있었으며 계속적인 승진이 보장되지 않았다. 역관, 의관, 음양관은 정3품 당하관까지 올라갈 수 있었고, 율관은 종6품이 되면 거관(去官)해야만 했다. 그러다 보니 잡과 합격자의 최고 관직은 거의 참상관에 집중되어 있다. 참하관에 머물러 있던 재관자들은 잡과 합격을 통해서 참상관 이상으로 진출할 수 있었다. 잡과는 기술직 관료들이 고위직으로 진출하기 위해서 걸어야 하는 확실한 통로였던 것이다. 법규상으로 잡과 합격자들은 당상관으로 승진할 수가 없었다. 하지만 현실에서 당상관에 오른 사례가 적지 않았다. 그들의 고품계화는 조정의 논란을 불러왔다. 두터운 장벽이 있었다. 양반 사대부 계층이 제동을 건 것이다. 해서 『속대전』(1746)에서는, 의관과 역관은 정1품 보국숭록대부(輔國崇祿大夫)에 승급하지 못한다는 법규를 제정하게 되었다. 그들이 당상관으로 진출할 때에도 대부분 서반내직 당상관직으로 나아갔다. 일종의 명예 내지 예우 차원에서 더러 중추부 당상관직을 제수했으며, 그것도 단기적으로 운영했을 뿐이다. 동반 당상관직은 허용되지 않았다. 품계는 당상관이지만, 관직 실직(實職)에서는 분명한 제한이 있었다. 또한 그들 중에서 지방의 수령으로 진출한 사례도 있었다. 동반 외관직으로 도로를 감독하는 종6품 찰방, 종6품 현감 등이었다. 지역적으로는 경기도 일원이다. 서반 외관직으로는 종6품 감목관이 많았다. 요컨대 외관직 중에서도 하위직에 진출했다. 의관들의 외관직 진출이 특히 두드러졌다. 그런데 흥미로운 것은, 본인은 지방관으로 진출했다고 하더라도, 그 자손들은 다시 기술학에 종사하는 경향을 보여주었다는 점이다. 기능과 업적에 힘입어 품계와 관직이 높아졌다고 하더라도 그들이 양반층으로 신분 상승한 것은 아니었다. 신분제 사회에서 중인 상급기술관이 감독관으로 임명되었을 때, 상하를 통제하기가 쉽지 않은 측면도 있었을 것이다. 그러다 보니 그들은 점차로 사회적으로 독특한 하나의 계층을 형성하게 되었다. 일정한 사회적인 차대는 그들의 결속을 촉진시켜 주는 역할을 했다. 그들은 전문적인 지식을 바탕으로 하는 동류의식, 그들 사이의 통혼(通婚)을 통한 사회적 유대의 강화, 경제적인 여유, 그리고 그 기능을 대물림하는 세전성 등에 의해 특징지어지고 있다. 조선 후기에 접어들어 전반적으로 신분의 동요와 해체 현상이 두드러졌지만, 그들의 경우 세전과 통혼을 통해서 오히려 사회적 유동성이 정형화되는 모습을 보여주기도 했다. 그와 더불어 그들은 점차 일정한 자의식과 정체성을 갖게 된 것으로 여겨진다. 그들은 자신들의 신분과 연원을 밝히는 역사서를 편찬하기도 하고, 활발한 위항문학 활동을 전개하는 등 독자적인 문화를 일구어 나가기도 했다. 나아가 그들은 양반 사대부들의 족보 편찬을 바라보면서 자신들의 족보를 팔세보(八世譜)라는 독특한 양식으로 편찬하기도 했다.

한국문화재재단

문화유산의 전승·보급·활용을 위한 전문기관으로, 궁궐 활용사업, 공연·전시·체험, 문화재발굴조사, 문화콘텐츠 개발·보급, 문화유산 국제협력 등 다양하고 지속적인 활동을 펼쳐 나가고 있

www.chf.or.kr

'전통문화 이야기' 카테고리의 다른 글

| 자염과 재제염 (0) | 2024.03.20 |

|---|---|

| ‘문방사우’를 쓰는 사람, 만드는 사람 (0) | 2024.02.13 |

| 조선 시대의 전문교육 - 역학, 의학, 율학 (0) | 2024.02.13 |

| 조선 시대의 무과와 무학 교육 (0) | 2024.02.12 |

| 문과 급제에 이르는 길 (0) | 2024.02.11 |