지켜온 열정

숭고한 나눔

기증, 찬란한 유산

정리. 편집팀 | 감수. 국립중앙박물관 유물관리부, 장상훈 국립진주박물관장

기증으로 탄생한 세계적 명소

‘메세나mecenat’라는 용어가 있다. 미켈란젤로와 레오나르도 다빈치를 후원한 메디치 가문에서 유래한 단어로 오늘날 문화 예술 후원을 상징하는 말로 쓰인다. 메디치 가문의 마지막 상속녀로부터 기증받은 작품들로 설립된 곳이 바로 이탈리아 피렌체에 있는 우피치 미술관이다. 세계에서 가장 많은 미술품을 소장한 이곳은 르네상스 미술의 전부를 담았다 해도 과언이 아니다.

기증 덕분에 미술관으로 입지를 굳힌 곳은 우피치 미술관뿐만이 아니다. 파리에 있는 피카소 미술관은 피카소 유족의 기증과 지인들의 기부로 한층 더 풍부한 컬렉션을 보유한 미술관으로 거듭났다. 파리의 로댕 미술관 역시 현대 조각 미술의 시조인 오귀스트 로댕의 집과 작품 기증으로 탄생했다. 그 외에 샤갈 미술관, 마티스 미술관 등 대부분이 기증에 힘입어 운영되고 있다. 컬렉터들의 활약으로 명성을 얻은 미술관도 있다. 뉴욕 현대미술관이나 메트로폴리탄 미술관 등은 모두 컬렉터들의 기증과 기부 후원이 활발한 곳으로 유명하다. 소장품 가운데 기증품 비율이 70%를 웃도는 것으로 알려져 있다. 아예 기증자나 후원자의 이름을 본뜬 미술관도 어렵지 않게 찾을 수 있다.

문화재와 미술 작품 기증을 활성화하는 데는 세제 혜택 등 제도적 뒷받침도 필요하지만 이보다 앞선 중요한 가치는 따로 있다. 작품의 수집부터 보존에 이르기까지 사명감으로 임하는 수많은 문화 예술 애호가의 헌신과 이들의 ‘기증’이라는 숭고한 결단이다. 기증은 가치 높은 문화재와 미술 작품을 국가적 자산으로 후대에 안전하게 전해줄 수 있는 지름길이다. 누군가의 기증이 문화 예술 노블레스 오블리주의 꽃이라면, 그 생명력과 향기는 다음, 그 다음 세대까지 계속 이어진다.

① 로댕 미술관 ⓒ Musée Auguste Rodin | ② 피카소 미술관 ⓒ Musée Picasso | ③ 마티스 미술관 ⓒ Musée Matisse | ④ 우피치 미술관 ⓒ Galleria Degli Uffizi

기억해야 할 이름들

1946년의 첫 기증부터 최근 故 이건희 컬렉션 기증에 이르기까지 국립중앙박물관이 총 381회에 걸쳐 수증한 총수량은 50,350점이다(소속박물관 별도). 이러한 값진 성과는 전적으로 기증자들의 헌신적 노력과 문화재에 대한 애정 덕분이다. 기증의 가치와 무게, 기증자들의 발자취를 다시 한번 되새겨야 하는 이유다.

이홍근(1900~1980)

국립박물관 최초의 대량 기증자

성공한 사업가이자 문화재 애호가였던 동원東垣 이홍근李洪根 선생은 우리나라 최초의 기업 미술관인 동원미술관東垣美術館을 설립해 문화재를 체계적으로 보존하고 국민과 공유하고자 했다. 1980년 선생이 타계한 뒤, 유족은 고인의 뜻에 따라 도자기와 서화류 등 4,941점의 문화재를 국가에 기증했다. 이홍근 선생이 기증한 문화재는 한국의 토기, 기와, 금속공예, 도자기, 서화, 불교 조각, 역사 자료 등 다양한 분야를 망라하며, 중국과 일본의 문화재도 포함되어 있다. 특히 도자기는 청자와 분청사기, 백자에 이르기까지 한국 도자기의 흐름을 살펴볼 수 있을 만큼 종류가 다양하고 수준이 높다. 그중 보물 제1067호 ‘분청사기 연꽃넝쿨 무늬 병’은 단아한 형태에 흑백 상감으로 다양한 무늬를 표현한 작품으로 기증품을 대표하는 문화재다.

박병래(1903~1974)

첫 기증실 조성 주역, 수준 높은 백자 애호가

수정水晶 박병래朴秉來 선생은 어려운 사람에게 널리 인술을 베푼 의사였다. 그가 처음 도자기에 관심을 갖게 된 것은 1929년 무렵 경성대학부속병원 내과교실 조수로 일하던 때였다. 어느 날 일본인 교수가 접시 하나를 보여주며 “어느 나라 물건이냐”고 묻자, 말문이 막혀 답을 못하던 그에게 일본인은 “조선인이 조선 접시를 몰라봐서야 말이 되는가”하고 이야기한 것이다. 그 후 우리 도자기에 관심을 갖게 된 박병래 선생은 이왕가박물관에 가서 고려청자와 조선백자를 보고 우리 도자의 아름다움에 눈을 뜨게 되었고, 가마터까지 찾아다니며 조선백자와 사기그릇에 심취했다. 박병래 선생은 그렇게 반세기 동안 수집해온 도자기를 1973년 국립중앙박물관에 기증했다. 375점의 기증품 가운데는 단연 청화백자가 가장 큰 비중을 차지한다. 대부분 18~19세기 관요인 경기도 광주 금사리와 분원리 가마에서 만든 것이다. 보물 제1058호 ‘백자 난초무늬 조롱박 모양 병’은 팔각 항아리와 병을 결합해 조롱박 모양으로 만든 보기 드문 명품이다. 그는 기증 후 이렇게 소회를 밝힌 바 있다. “우리 조상들이 만든 예술품을 혼자만 갖고 즐긴다는 일이 죄송스럽기도 하여 내가 몇십 년 동안 도자기와 함께 지내던 마음을 이제 여러 사람에게 나누어줄 수 있다면 더욱 행복하겠습니다. 지금 나는 과년한 딸을 정혼定婚한 듯한 기쁨에 넘쳐 있습니다.”

송성문(1931~2011)

국가지정문화재만도 26건 기증, 고인쇄 문화재 발굴 업적

1970~1990년대 학창 시절을 보낸 사람이라면 혜전惠田 송성문宋成文 선생의 책이 익숙하다. 바로 『성문종합영어』를 집필한 장본인이기 때문이다. 2003년 선생은 국보 4건, 보물 22건 등 총 45건 101점을 기증했다. 국보 제246호 대보적경(초조 대장경, 11세기), 국보 제273호 유가사지론, 국보 제271호 현양성교론(11세기), 보물 제1125호 부모은중경(1432년), 보물 제1140호 묘법연화경(1463년), 보물 제1281호 자치통감(1436년) 등 고인쇄 문화재가 대표적인 기증품이다. 송성문 선생은 1950~1960년대 전란의 상처가 채 가시지 않은 시절, 귀중한 우리 인쇄 문화재가 제지공장에서 폐지로 파기되는 것에 큰 충격을 받고 이후 우리 고인쇄 문화재의 발굴과 구입을 평생의 사명으로 삼았다. 송성문 선생이 기증한 문화재는 현재 국립중앙박물관 역사관과 기증관에 전시되어, 우리 민족이 도달했던 높은 수준의 인쇄 문화를 알리는 데 절대적인 역할을 하고 있다. 무엇보다 왼손이 하는 일을 오른손이 모르게 하듯 자신의 공을 결코 드러내지 않는 겸손의 정신과 숭고한 인격은 후대에 길이 전해질 선물이다.

김종학(1937~)

생활용품·종교용품 등 조선시대 목칠공예품 292점 기증, ‘아름다움은 나누는 것’ 소신 실천

서양화가인 김종학金宗學 선생은 우리나라 전통 목가구에 관심을 갖고 오랜 세월에 걸쳐 수집한 문화재 300여 점을 1989년 국립중앙박물관에 기증했다. 그의 기증품 292점은 주로 조선시대 목칠공예품이 대부분으로, 크게 생활 공간에서 사용되는 용품과 더불어 동자상童子像이나 무신당巫神堂에서 사용하던 나무 인형 등의 종교·의례용품으로 구분된다. 생활용품에는 사랑방, 안방, 부엌용품 등이 있는데 이는 조선시대 유교 윤리관에 따라 분리된 남녀의 생활 공간에 맞게 제작된 것이다. 그중에서도 단순하고 쾌적한 비례의 사랑방용품과 선이 굵고 건강한 아름다움을 지닌 부엌용품 그리고 여러 가지 물건을 보관하는 데 쓰인 반닫이와 궤가 대표적이다. 김종학 선생의 문화재 기증은 우리나라 목공예의 아름다움을 다시 한 번 확인하고 널리 알리는 계기가 되었다. 선생은 자신의 수집품을 국립중앙박물관에 기증함으로써 ‘아름다움은 나누는 것’이라는 평소 소신을 실천했다.

최영도(1938~2018)

국립박물관 개관 이래 단일 종류 유물로 최대 2,000년 역사 망라한 토기 등 1,719점 기증

법조인 겸산謙山 최영도崔英道 선생은 2001년부터 2008년까지 5차례에 걸쳐 토기 등 1,719점의 문화재를 기증했다. 당시 박물관의 고려·조선시대 토기 소장 자료가 많지 않았던 만큼 최영도 선생의 기증 유물은 더욱 의미 있었다. 특히 국립박물관 개관 이래 단일 종류의 유물로는 최대 수량인 점도 화제가 되었다. 기증된 토기는 각 시대를 대표할 수 있는 전형적인 것으로 원삼국시대의 와질 토기에서부터 신라·백제·가야의 삼국시대 토기, 고려·조선시대 서민들이 일상생활에 사용된 토기까지 포함되어 있다. 최영도 선생은 기증에 앞서 “우리 문화재가 국외로 유출되는 것이 너무 안타까워 유물 수집을 시작했다”고 밝히면서 “이 토기들이 모든 국민과 함께함은 물론 학계의 연구 자료로 활용될 수 있었으면 한다”고 전했다. 그 바람처럼 기증 유물들은 향후에도 우리 토기의 아름다움을 알려주고 한국 토기 문화의 전반적 흐름을 보여주는 좋은 자료가 될 것이다.

유창종(1945~)

동아시아와 동남아시아 각국의 기와 등 1,873점 기증

연꽃무늬 수막새 수집을 계기로 우리의 옛 기와에 매료되어 평생 기와 사랑을 실천해온 유창종柳昌宗 선생은 한국·중국·일본 등과 동남아시아 각국의 기와 등 1,873점을 2002년 국립중앙박물관에 기증했다. 양적으로 방대하면서 질적으로도 탁월한 소장품으로 손꼽힌다. 기증 유물로는 삼국시대와 통일신라의 대표적인 기와, 화려한 고려청자 기와 등과 함께 중국과 일본의 각 시대별 기와와 벽돌들이 있으며, 동남아시아의 대표적 기와인 보살무늬 삼각 수막새 등 지역적인 특색을 보여주는 기와들도 포함되어 아시아의 기와 발달사를 한눈에 훑어볼 수 있다. 특히 그가 어렵게 수집한 중국 기와들은 국내의 중국 기와 연구에 새로운 계기를 마련했다.

손창근(1929~)

2대에 걸쳐 수집한 국보·보물급 유물 304점 기증, 2020년 문화훈장 금관장 수훈

추사秋史 김정희金正喜(1786~1856)의 <세한도歲寒圖>는 조선 후기 선비 정신을 담은 문인화文人畫의 정수이자, 값을 매길 수 없는 ‘무가지보無價之寶’란 평가를 받는다. 이 작품은 추사 김정희가 변치 않는 의리를 보여준 그의 제자 우선藕船 이상적李尙迪(1804~1865)에게 선물한 그림으로 1974년 국보 제180호로 지정되었다. 지난해 11월, 국립중앙박물관은 특별전 <세한歲寒·평안平安> 전을 통해 작품을 공개한 바 있다. 이상적 이래로 여러 소장가의 손을 거친 <세한도>의 마지막 수장가인 미술품 수집가 석포石圃 손세기孫世基 선생의 아들이 바로 손창근孫昌根 선생이다. 손창근 선생은 2대에 걸쳐 수집한 국보·보물급 유물 304점을 2018년 국립중앙박물관에 기증했다. 그리고 2020년에 마지막 남은 <세한도>를 기증했다. 선생은 수집한 문화재들을 아무런 조건이나 대가 없이 나라의 품으로 돌려보낸 공로를 인정받아 문화재청 주관 ‘2020년 문화유산 보호 유공자 포상’에서 문화훈장 금관장을 받았다.

이건희(1942~2020)

9,797건 2만1,600여 점 국립중앙박물관 기증, 국보 및 근대 미술 명작 포함된 세기의 컬렉션

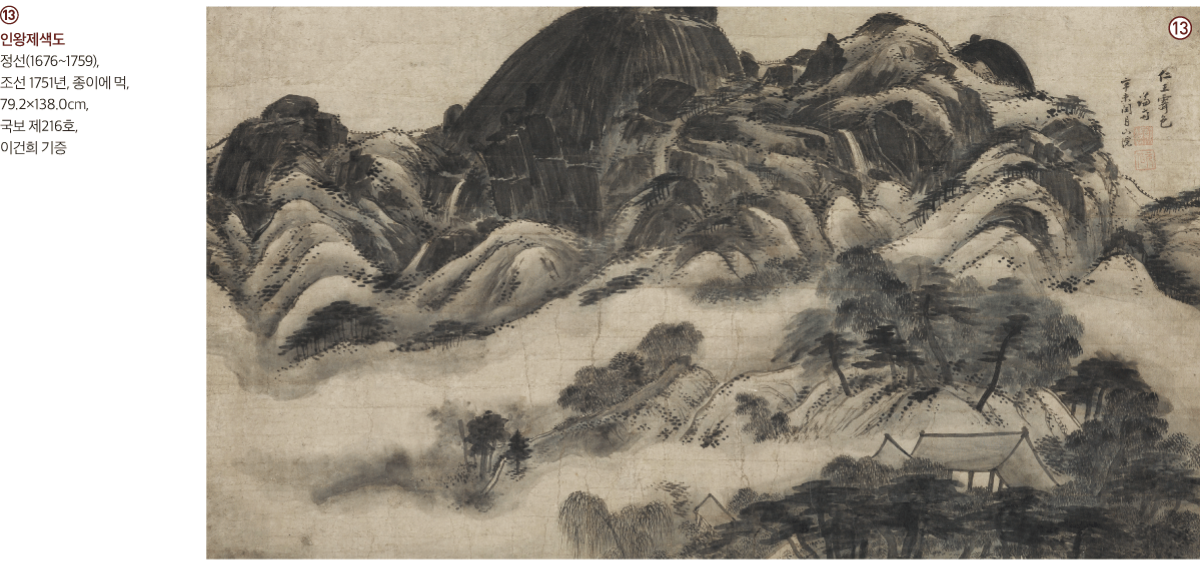

이건희李健煕 회장의 뜻에 따라 유족이 국립중앙박물관에 기증한 9,797건 2만1,600여 점의 문화재는 청동기시대부터 조선시대까지의 금속, 도·토기, 전적, 서화, 목가구 등으로 폭넓고 다양하다. 구체적으로 겸재 정선의 <인왕제색도>(국보 제216호), 단원 김홍도의 <추성부도>(보물 제1393호), 고려 불화 <천수관음 보살도>(보물 제2015호) 등 국가지정문화재 60건(국보 14건, 보물 46건)을 비롯해 국내에 유일한 문화재 또는 고서, 고지도 등 개인 소장 고미술품들이 두루 포함되어 있다. 그가 평생 모은 2만 점이 넘는 미술 명품을 국가에 전격 기증한 것은 손에 꼽히는 기증 사례임이 분명하다. 더욱이 개인 컬렉션으로는 최대 규모로서 국보, 보물 수준 역시 뛰어나 세기의 컬렉션으로 기록되기에 충분하다.

문화 부국 완성하는 위대한 유산

기증의 가장 큰 가치는 사적 소장품을 공공의 자산으로 삼아 역사적, 문화적 가치가 높은 문화재와 예술품을 지키고 보존하는 데 있다. 특히, 학술 연구 자료로도 귀중한 쓰임새를 지녀 한 나라의 역사와 문화를 더 풍성하게 할 뿐 아니라, 더 많은 사람이 감상하고 즐길 수 있도록 한다는 점에서도 그 의미가 크다. 한 나라를 대표하는 국공립 박물관과 미술관이 재정적인 부담 없이 다양한 문화유산을 소장할 수 있는 경제적 효용도 적지 않다. 여러 측면에서 기증은 문화 예술 향유 수준을 높이 끌어올리는 데 견인차 역할을 한다고 해도 과언이 아니다. 기증이라는 누군가의 숭고한 결단이 영원히 기억되고 존경을 받아 마땅한 이유다.

출처: 박물관신문 9월호 601

http://sbook.allabout.co.kr/magazine/museum/sm-35/pt-post/nd-453

국립중앙박물관 박물관신문9월호 601

국립중앙 박물관 박물관 신문 웹진

sbook.allabout.co.kr

'전통문화 이야기' 카테고리의 다른 글

| 한국의 전통 농기구 모음 (0) | 2022.04.04 |

|---|---|

| 농기구의 구조와 명칭 (0) | 2022.04.04 |

| 해월 황여일(海月 黃汝一) (0) | 2022.04.01 |

| ‘시각장애인’이 아닌 ‘우리’를 위한 책 (0) | 2022.03.30 |

| 경상남도동래군가호안 (0) | 2022.03.30 |