석가모니 불화

釋迦牟尼佛畵

요약 불교의 창시자인 석가모니를 그린 그림.

목차

역사상 실재했던 인물이기 때문에 다른 어느 부처보다도 생생하고 풍부한 전기가 있고, 그 모습 또한 다양하게 표현되어왔다. 현존하는 한국 석가모니 불화의 도상은 다른 나라의 것에 비해 다양하지 못하지만 다른 종류의 불교도상에 비하면 꽤 많은 종류가 전하고 있다.

운문사 〈팔상회상도〉 가운데 설산수도상(1709), 비단 바탕에 채색, 224×180cm

ⓒ 2015, All Rights Reserved. | 저작권자의 허가 없이 사용할 수 없습니다.

석가삼존도

석가여래의 좌·우에 문수보살과 보현보살이 있는 모습이며, 나한을 모신 응진전에는 제화갈라와 미륵보살을 좌·우 협시보살로 한 석가삼존도를 봉안하기도 한다.

ⓒ 연합뉴스 | 저작권자의 허가 없이 사용할 수 없습니다.

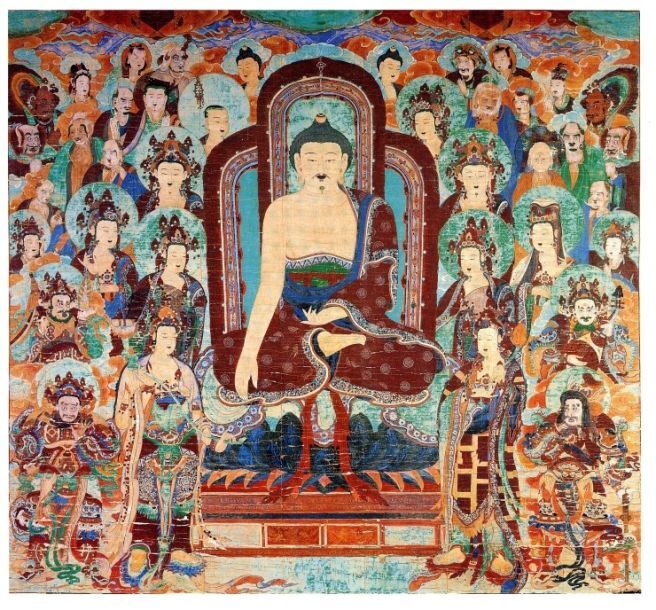

영산회상도

영산회상도는 석가여래가 영산에서 〈묘법연화경〉을 설법하는 모습을 묘사한 것이다. 화면 구성은 항마촉지인을 취한 석가여래를 중심으로 좌·우에 보살과 제자들, 그리고 분신불이 배치되며 그 앞에는 사천왕, 화면의 제일 윗부분에는 천룡과 팔부중 등 외호신중들이 묘사되어 있어 매우 복잡해 보인다. 이 그림은 대웅전 또는 영산전의 후불화로 봉안되며, 화면의 구성요소는 봉안 장소에 따라 조금씩 달랐던 것으로 보인다. 흥국사와 장곡사에 소장되어 있는 것이 대표적이다.

여수 흥국사 팔상전 영산회상도

화엄사 영산회상도 (靈山會上圖)

다른 영상회상도에 비해 비교적 간략하게 그려져 있는 화엄사 영산회상도를 보자.

중앙에는 주존인 석가모니 부처가 항마촉지인을 하고, 수미산 꼭대기에 앉아 자비와 지혜의 광명을 발하고 있음을 상징하는 수미단에 앉아 있다. 항마촉지인은 오른손을 풀어서 오른쪽 무릎에 얹고 손가락으로 땅을 가리키는 모습으로 석가모니 부처가 수행을 방해하는 모든 마군의 유혹을 물리치고 성취한 정각(正覺)을 지신(地神)이 증명하였다는 것을 의미한다.

그 좌우에 협시보살로써, 부처의 좌측에 반야지(般若智)를 상징하는 문수보살, 부처의 우측에 광대한 자비행원을 상징하는 보현보살이 있다.

부처의 두광 좌우로 10대 제자, 2 분신불, 2 사천왕이 보인다. 불심(佛心, 즉 禪)을 상징하는 가섭존자와 불어(佛語, 즉 敎)를 상징하는 아난존자는 대부분의 불화에서 서로 비슷하게 그려져서 가섭과 아난 임을 확인할 수 있으나 나머지 제자들은 누가 누구인지 확인할 수 없다.

부처의 좌측 상단에 있는 사천왕은 비파를 들고 있어 동방 지국천 임을 알 수 있고, 그 아래쪽 칼을 들고 있는 남방 증장천, 그 반대편에 오른손에 용을 왼손에 여의주를 들고 있는 서방 광목천, 그 위쪽으로 (동방 지국천 반대편) 북방 다문천이 있다. 북방 다문천은 탑을 들고 있어야 한다는데, 여기서는 손에 든 것이 탑처럼 보이지 않는다.

그림의 좌우 상단 맨 구석에 구름을 탄 5불이 각각 보이는데, 이들은 十方佛을 나타낸 것이다.

석가모니삼세불화

석가모니삼세불화는 현재불인 석가여래의 왼쪽에는 과거불인 약사여래를, 오른쪽에는 미래불인 아미타여래를 3폭에 나누어 묘사한 것으로 이때의 석가모니 불화는 영산회상도가 일반적이다. 쌍계사와 운흥사에 이러한 불화가 전하고 있다.

김홍도(金弘道 1745-1806 ) <삼세여래체탱(三世如來體幀)>으로 중심의 청련(淸蓮)에 본존 석가모니불(釋迦牟尼佛), 그 왼쪽에 과거불인 약사불(藥師佛), 오른쪽에 미래불인 아미타불(阿彌陀佛)이 그려져있다.

김홍도(金弘道 1745-1806 )의 삼세여래체탱(三世如來體幀)은 화성시 용주사 대웅보전에 있는 불경에 관한 그림 탱화입니다. 1790년 정조가 사도세자의 묘를 옮긴 후 조성한 용주사 대웅보전의 후불탱으로 사용하기 위해 김홍도(金弘道 1745-1806 ), 이명기(李命基 생몰년 미상), 김득신(金得臣 1754-1822)의 세 화원에게 명하여 만들어졌다고 전합니다.

이 그림에서 주목되는 것은 서양화법이라는 것이다. 그리고 오른쪽 아미타불이 등잔을 든 손을 보면 왼손이 오른손처럼 그려져 있습니다. 김홍도의 풍속화에서 흔히 보인 특징입니다.

그림에는 중심의 청련(淸蓮)에 본존 석가모니불(釋迦牟尼佛), 그 왼쪽에 과거불인 약사불(藥師佛), 오른쪽에 미래불인 아미타불(阿彌陀佛), 그리고 석가모니불(釋迦牟尼佛) 바로 아래쪽에는 가섭(迦葉)과 아난존자(阿難尊者)가 보입니다.

가섭(迦葉)은 석가모니(釋迦牟尼)의 선법을 전수한 제자로서 수인(手印)을 짓고 있고, 아난존자(阿難尊者)는 교법을 이은 인물로서 범자(梵字)가 적힌 경문을 가리키고 있습니다.

그 바로 아래에는 석가모니불(釋迦牟尼佛)의 협시(脇侍)인 문수보살(文殊菩薩)과 보현보살(普賢菩薩)이 각각 청색과 적색의 천을 걸친 전신상으로 그려져 있습니다.

마찬가지로 약사불 아래는 일광(日光)과 월광보살(月光菩薩) 그리고 약사불(藥師佛) 좌우에는 금강저(金剛杵)를 든 보살(菩薩)이 있고 아미타불(阿彌陀佛) 아래에는 관음(觀音)과 세지보살(勢至菩薩) 그리고 아미타불(阿彌陀佛) 좌우에는 연꽃 가지를 든 보살(菩薩)이 서 있습니다.

약사불(藥師佛) 옆으로 제석(帝釋) 그리고 아미타불(阿彌陀佛) 옆으로 범천(梵天)의 모습이 작게 그려져 있습니다. 네 구석에는 사천왕이 그려져 있는데 이들은 보검을 든 지국천왕(持國天王), 용과 여의주를 쥐고 있는 증장천왕(增長天王), 보탑(寶塔)을 받든 광목천왕(廣目天王), 비파를 안은 다문천왕(多聞天王)입니다.

본생도

본생도는 석가모니 전세의 이야기, 즉 본생담을 도회한 것이다. 한국에는 현존하는 작품이 없지만 인도에서는 매우 성행했고, 중국에서는 5, 6세기 둔황 석굴에 보이며, 일본은 7세기 호류 사[法隆寺] 옥충주자에 두 장면이 그려져 있다.

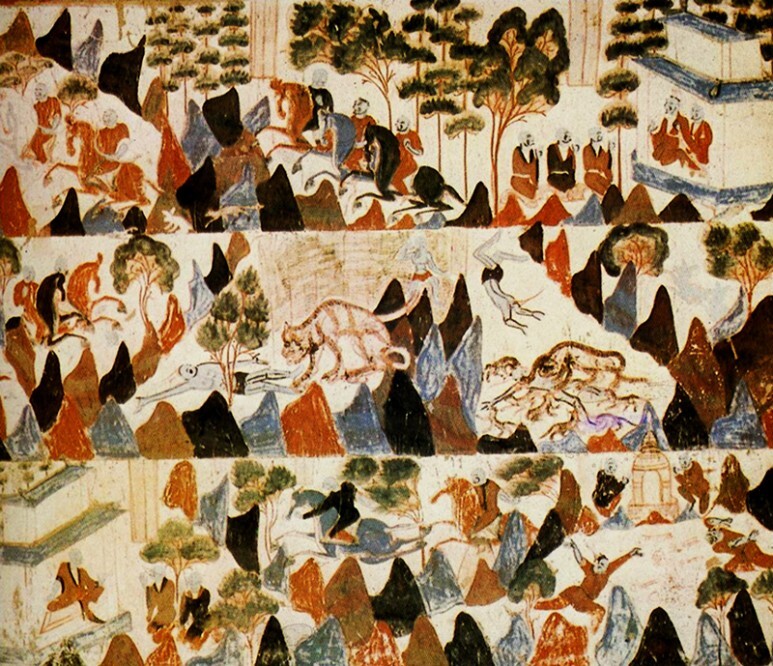

중국 북주시대(6세기) 감숙성 돈황석굴 428굴에 조성된 마하살타본생도

인도의 한 왕국에 세 왕자가 있었는데, 그중 막내왕자의 이름은 마하살타였다. 부처님의 전생이었던 마하살타는 어느날 두 형과 말을 타고 원림에 나아가 수렵을 하면서 숲속에서 서로 마음의 우수(憂愁)와 무(無)등에 대한 이야기를 나누고 있었다. 그러다 숲속을 향하여 나아가던 중 배고파 죽어가는 어미호랑이와 새끼호랑이를 발견하고 마하살타는 사신(捨身)을 결심하고 두 왕자에게 돌아갈 것을 권유하였다. 형들이 돌아가자 다시 돌아와 옷을 벗고 호랑이에게 몸을 던져 먹게 하였으나 기력이 쇠한 호랑이가 마하살타를 먹지 못하자, 왕자는 곧 마른 대나무 가지로 목을 찔러 피를 내고, 절벽에서 떨어져 호랑이 앞에 몸을 던졌다. 마하살타가 돌아오지 않자 그를 찾아 산으로 간 두 형이 호랑이가 있던 곳으로 가보니 이미 마하살타의 몸은 호랑이에게 다 먹히어 유골만 남아있었다. 이에 두 형은 놀라고 슬퍼하며 마하살타의 유골을 수습하여 사리탑을 세우고 예배한 후, 왕성으로 돌아와 부모에게 마하살타의 죽음을 전하였다.배고픈 호랑이를 위하여 자신의 몸을 희생한 마하살타왕자의 이야기이다.

불교신자가 아니더라도 누구나 한번쯤은 들어보았음직한 이 이야기는 바로 부처님의 전생 이야기(本生譚, Jataka)이다. 대신, 장군, 장사꾼, 도둑 등 인간뿐 아니라 말, 개, 코끼리, 여우, 원숭이, 사슴, 심지어는 까마귀 같은 짐승으로도 태어났던 부처님의 전생은 <본생경(本生經)>이라는 경전에 500여 편 이상이 이야기가 실려 있다. 선업선과(善業善果), 악업악과(惡業惡果)를 전제로 한 본생담은 그 어떤 소설보다도 흥미진진하여 일찍부터 불교문학과 불교미술의 중요한 소재가 되어왔다.

일본 호류지 소장 다마무시즈시에 그려진 바라문본생도.

마하살타본생도에는 왕자가 옷을 벗어서 나뭇가지에 거는 장면과 두 팔을 아래로 내리고 뛰어 내리는 장면, 호랑이와 7마리의 새끼가 떨어져 누워있는 왕자의 몸을 호랑이들이 둘러싸고 먹는 장면이 연속적으로 그려져 있다. 그 반대편에는 ‘자신의 몸을 보시하여 게를 듣는 바라문이야기’로 널리 알려진 바라문본생도가 있다. 하단에는 괴이한 짐승의 얼굴을 한 나찰이 입을 크게 벌리고 게(偈)를 읊으면서 바라문에게 다가가는 장면, 나찰에게 자신의 몸을 보시하기로 하고 벽 위에 ‘생멸멸기(生滅滅已) 적정위락(寂滅爲樂)’이라는 게를 쓰는 장면, 산 위에서 뛰어 내리는 바라문, 제석천으로 변한 나찰이 산위에서 뛰어 내리는 바라문을 받기위해 두 손을 내밀고 기다리는 모습 등이 그려져 있다. 두 본생도는 각각 <금광명경(金光明經)> 사신품(捨身品)과 <대반열반경(大般涅槃經)> 성행품(聖行品)에 의거하여 그려졌다. 공통점은 모두 ‘사신(捨身)’이라고 하는 극단적인 자기희생을 주제로 했다는 점이다. 보협인석탑 또는 아육왕탑이라고 불리는 석탑은 천안시 북면 대평리 절터에서 옮겨온 것으로 동국대박물관이 소장하고 있다. 탑신 면석에는 윤곽을 두르고 내부에 비릉갈리본생, 마하살타본생, 수다나태자본생 등 본생담을 면과 선각으로 새겨 넣었다. 고려시대에도 본생도가 널리 알려졌다는 얘기다.

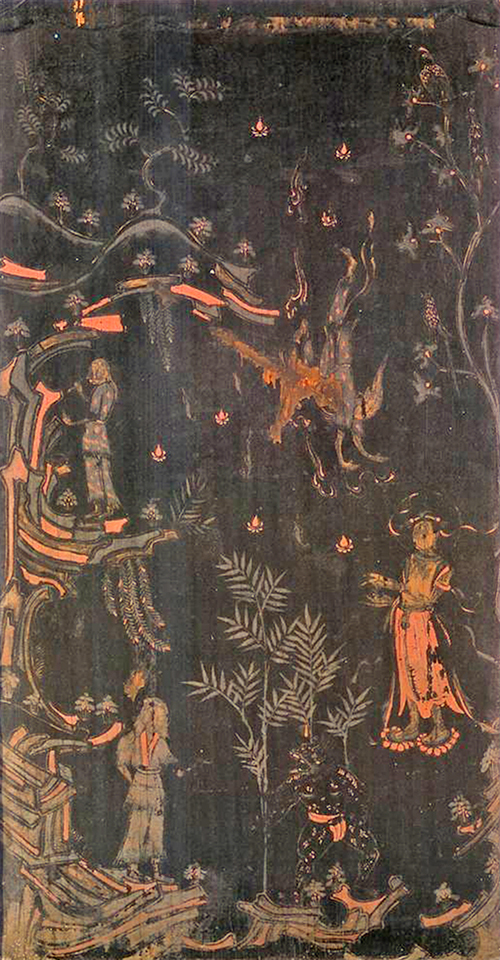

팔상도

팔상도는 석가모니의 일생을 여덟 장면으로 압축하여 묘사한 불전도이다. 한국에서 제일 잘 알려진 그림은 〈월인석보 月印釋譜〉에 실린 판화 팔상도이며, 소의경전은 〈불본행집경 佛本行集經〉으로 팔상은 도솔래의상·비람강생상·사문유관상·유성출가상·설산수도상·수하항마상·녹원전법상·쌍림열반상 등이다. 이 그림은 팔상전 또는 영산전에 봉안된다. 통도사·쌍계사·해인사 등에 주로 18, 19세기의 팔상도가 전하고 있다.

ⓒ 연합뉴스 | 저작권자의 허가 없이 사용할 수 없습니다.

반가사유상

석가모니의 모습은 성도 이전에는 보살로 그 이후에는 부처로 묘사하고 있는데, 보살상으로서 대표적인 것이 반가사유상이다. 현존하는 그림은 없으나 조각의 예가 남아 있는 것으로 보아 제작되었을 가능성은 충분한 것으로 보인다.

탄생불도

탄생불도는 석가모니 탄생의 모습만을 표현한 그림으로 팔상도의 비람강생상의 주제가 되며, 독립된 소재로도 제작되었던 것 같으나 현존하는 것은 조각작품뿐이어서 정확한 형상은 알 수 없다.

열반도

열반도는 석가모니가 열반에 드는 장면을 묘사한 그림으로 인도·중국·일본 등지에서 성행했다. 한국의 경우 해인사 사리기에 통일신라시대에 제작되었다는 기록은 있으나, 독립된 열반도는 없고 팔상도의 마지막 장면, 즉 쌍림열반상으로 전하고 있다.

ⓒ 연합뉴스 | 저작권자의 허가 없이 사용할 수 없습니다.

출산석가도

출산석가도는 산 속에서 고행하는 석가모니의 모습을 그린 그림으로 주로 선종에서 즐겨 그린 도상이다. 따라서 채색화보다는 수묵그림이 많으며 중국 남송의 양해 작품이 유명하고, 조선 후기 김홍도의 작품도 있다.

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.

석가모니 불화

불교의 창시자인 석가모니를 그린 그림. 역사상 실재했던 인물이기 때문에 다른 어느 부처보다도 생생하고 풍부한 전기가 있고, 그 모습 또한 다양하게 표현되어왔다. 현존하는 한국 석가

100.daum.net

'전통문화 이야기' 카테고리의 다른 글

| 전통 옷감을 평생 짜는 여인들-나주의 샛골나이 노진남 (0) | 2023.11.06 |

|---|---|

| 전통 옷감을 평생 짜는 여성들-곡성의 돌실나이 김점순 (0) | 2023.11.06 |

| 조선여인의 멋-머리단장, 노리개, 장신구 (0) | 2023.10.17 |

| 한국의 전통악기 거문고. (0) | 2023.10.15 |

| 우리 옛 건축물 18 - 단청의 종류 (0) | 2023.06.12 |