[그림속 불국토] 기사모음

지난 2018년 1월부터 23회에 걸쳐 불교신문에 인기리에 연재한 원광대 고고미술사학과 김정희교수의 그림속 불국토 기사모음을 소개합니다. 해당 제목을 클릭하면 불교신문의 원문기사를 읽을 수 있으며, 이를 통해 보다 쉽게 불교를 이해하는데 도움이 되기를 바라는 마음입니다.

[김정희 교수의 그림 속 불국토] <1> 불화란 무엇인가

- 분류안됨

- 입력 2018.01.08 09:56

법당 안 그림, 도대체 무엇을 그린 것일까

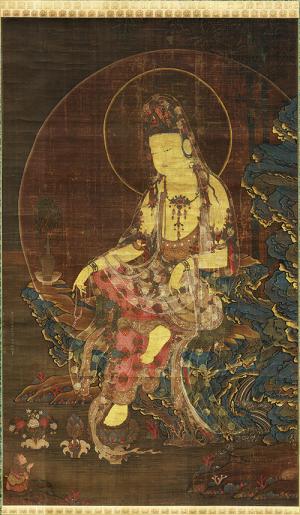

1991년 미국에서 열린 소더비(Sotherby)사의 미술품경매에서 고려시대의 수월관음도(水月觀音圖)가 약 13억 원에 낙찰되었다는 기사가 보도되었다. 그런가 하면 2003년 샌프란시스코 아트 뮤지엄에 1310년에 제작된 수월관음도가 전시됐을 때 뉴욕타임즈는 이 작품이 서구인들이 자랑하는 모나리자에 절대 뒤지지 않는다고 극찬했다.

세계의 미술품시장에서, 전 세계인들에게 최고의 작품으로 평가받고 있는 우리 불화에 대해 우리는 과연 얼마나 알고 있을까. 우리나라를 대표할 수 있는 미술품을 꼽으라하면 과연 무엇을 꼽을까. 석굴암? 불국사? 고려청자? 사람마다 취향이 다르듯이 대답도 천차만별일 것이지만 필자는 4세기 후반에 불교가 수용된 이래 지금까지 오래 기간 동안 많은 사람들에게 사랑받는 불교미술, 그 중에서도 화려한 색채로 부처님의 세계를 장엄하고 찬탄하는 불화를 꼽을 수 있지 않을까 생각한다.

요즈음 우리 문화유산에 대한 관심이 부쩍 커지면서 박물관이나 사찰을 찾는 이가 많아졌다. 특히 사찰에 가게 되면 불상이나 탑 또는 불화, 범종 같은 많은 불교문화재들을 보게 된다. 적어도 신자들이라면 불상이나 탑은 그냥 보아도 ‘아, 이것은 석가모니부처님이구나’ 또는 ‘이것은 부처님의 사리를 모신 탑이구나’ 하고 쉽게 알 수 있지만, 법당 안에 걸린 불화나 벽면 가득 그려진 벽화를 볼 때면 그것이 무슨 내용인지, 또 왜 그곳에 걸려있는지 몰라서 답답하게 느꼈던 적이 있을 것이다. 어떤 그림은 보살과 제자들이 부처님을 가득 둘러싸고 있는 모습을 그렸는가 하면 어떤 그림은 펄펄 끓는 솥 안으로 죄인들을 던져 넣거나 칼로 된 숲속에 괴로워하는 죄인들을 그린 것이라든지 칼과 창을 든 무서운 신중들을 가득 그린 것도 있다.

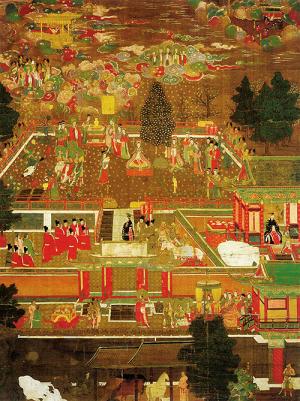

그러면 불화란 과연 무엇이며, 어떠한 내용을 그린 것일까. 한마디로 말하면 불화는 말 그대로 불교와 관련된 모든 그림을 지칭하는 말로써 불교의 내용 또는 부처님의 가르침을 그림으로 표현한 것을 말한다. 예를 들어 부처님이 영취산에서 제자들에게 설법하는 모습을 그린 것이라든지 부처님의 전생에 관해 그린 것, 룸비니에서 태어나서 쿠시나가라에서 열반에 드시기까지 부처님의 일생을 그린 것, <법화경>이나 <화엄경> 같은 경전의 내용을 그림으로 그린 것 등을 말한다. 또 사찰 전각마다 울긋불긋한 색으로 화려하게 칠한 단청을 비롯하여 연꽃 사자 코끼리 등 불교와 관련된 동식물 그림, 또는 티베트에서 많이 그려진 만다라(mandara)같은 것들도 모두 불화라고 부를 수 있다. 다시 말하면 법당 안에 봉안하는 부처님그림에서부터 절을 장식하는 단청에 이르기까지 모두 불화의 범주에 속한다고 볼 수 있다.

이처럼 불화는 종류가 매우 다양한데, 어떠한 존상(尊像)을 그렸는가에 따라 보통 크게 네 가지 정도로 나눌 수 있다. 첫 번째는 부처님을 그린 것으로, 여래화(如來畵)라고 한다. 여래화는 보통 불화(佛畵)라고 부르기도 하는데 여기에서 불화란 불교회화란 의미가 아니라 부처님[佛, Buddha]을 그렸다는 뜻의 불화이다. 이 경우 석가모니불을 그린 것은 석가모니불화(釋迦牟尼佛畵) 또는 영산회상도(靈山會上圖)라고 하며, 아미타불을 그린 것은 아미타불화(阿彌陀佛畵), 비로자나불을 그린 것은 비로자나불화(毘盧舍那佛畵) 등으로 부른다. 두 번째는 관음보살(觀音菩薩), 지장보살(地藏菩薩) 등 보살(菩薩, Boddhisattva)을 그린 것으로, 보살화(菩薩畵)라고 한다. 보살화의 경우 관음보살이나 지장보살 등을 제외하고 단독으로 그려진 경우는 많지 않지만, 특히 고려시대에는 선재동자(善財童子)가 보타락가산의 관음보살을 찾아 구법하는 장면을 그린 수월관음도가 다수 제작되었다. 세 번째는 아난존자, 가섭존자 같은 부처님의 제자라든가 원효스님, 의상스님같이 덕 높은 스님들을 그린 것으로 나한(羅漢)조사도(祖師圖)라고 한다. 우리나라에서는 일찍부터 스님들의 초상화[眞影 또는 影幀]를 그려 사찰의 조사당(祖師堂) 또는 영각(影閣)에 봉안하였으며, 부처님의 제자 중 16나한 또는 오백나한을 그린 16나한도, 오백나한도를 많이 조성하였다. 고려시대의 오백나한도와 조계산 송광사에 주석하였던 국사(國師)를 그린 16국사도, 흥국사 16나한도, 송광사 16나한도 등을 대표적인 작품으로 꼽을 수 있다. 마지막으로 사천왕(四天王), 인왕(仁王) 등 불교의 여러 호법신(護法神)들을 그린 그림으로, 신중도(神衆圖)라고 한다. 불교에서는 불교가 전파되는 지역의 토속신을 불교 속으로 받아들여 신격화함으로써 수많은 신들이 생겨났는데, 이러한 신들을 일컬어 신중(神衆)이라 한다. 대개 사찰의 대웅전이나 극락전과 같은 전각에 들어가면 많은 신중들을 한 폭으로 그린 신중도가 봉안되어 있다.

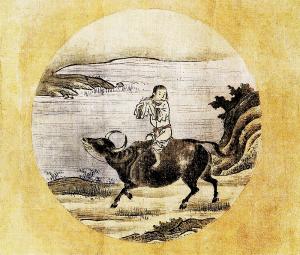

한편, 불화는 어떤 형식으로, 어떤 재료에 그렸느냐에 따라서도 여러 가지 분류가 가능하다. 먼저 벽화(壁畵)는 말 그대로 벽에 그린 그림을 말한다. 보통 사찰에 가면 법당에서 부처님을 참배하고 나오다 법당 밖에 그려진 그림들을 한번 둘러보게 되는데, 어떤 곳에는 목동이 소를 타고 피리를 불며 가는 그림[尋牛圖 또는 十牛圖]이 그려져 있기도 하고, 때로는 험악한 인상의 금강신(金剛神)들이 마치 우리를 노려보듯이 그려져 있기도 하다. 이런 것들은 대개 흙벽에 그린 것들이어서 흙벽화 또는 토벽화(土壁畵)라고 부른다.

경기도 파주 보광사에 가보면 대웅전의 외벽이 다른 사찰들과 달리 나무로 되어 있고 그곳에 사자를 탄 문수동자와 코끼리를 탄 보현동자, 극락정토에 연화화생(蓮花化生)하는 장면, 소나무그림, 신중그림 같은 것이 가득 그려져 있는데, 이런 것은 목판(木板)에 그려진 것으로 판벽화(板璧畵)라고 부를 수 있다. 그밖에 우리나라에는 많지 않지만, 인도의 아잔타석굴사원이나 중국의 돈황석굴처럼 돌 위에 그림을 그린 석벽화(石壁畵)도 있다. 그렇지만, 사찰에 갔을 때 제일 흔하게 볼 수 있는 것은 천이나 종이 등에 그려 벽에 걸어놓은 그림, 즉 탱화(幀畵)가 대부분이다. 탱화 가운데에는 영산재(靈山齋)같은 법회를 할 때 보통 야외에 걸어놓고 예불하는 괘불(掛佛)처럼 수십 m에 달하는 것도 있지만, 대부분은 2~3m 정도의 크기로, 전각 안에 봉안되어 조석으로 예배의 대상이 되곤 한다. 그런가하면 불화 중에는 <법화경>이나 <화엄경> 등의 내용을 직접 그림으로 그리거나 판화 등으로 새겨 찍어놓은 것들도 있는데, 이런 것들은 보통 변상도(變相圖)라고 부른다. 변상도는 다시 경전의 내용을 직접 그림으로 그린 사경변상도(寫經變相圖)와 판화로 만들어 찍은 판경변상도(版經變相圖)로 나눌 수 있다. 현재 고려시대에 만들어진 사경 중에는 약70여 점에 변상도가 남아있는데, 특히 고려사경의 변상도는 정교하면서도 찬란한 금니(金泥)의 선묘로 인하여 세계적으로도 명성이 자자하다.

인도에서 시작되어 동아시아 전역으로 전파된 불교는 다양한 불교미술을 낳았다. 그중에서도 불화는 불교의 교리와 진리를 시각적 도구를 통해 전달하는 방편으로, 불교 탄생 이후 오늘날까지 다양한 양식을 이루며 발전해 왔다. 불화는 불상이나 불탑처럼 직접적인 예불의 대상은 아니지만 불상 뒤에 봉안되어 불상을 장엄하는 역할을 하기도 하고, 또 때로는 불교의식의 주존으로서의 역할을 하는 등 사찰 내에서 불화가 차지하는 중요도와 비중은 그 어떤 것보다도 크다고 할 수 있다. 이처럼 불화는 불교적인 내용을 대중들에게 알기 쉽게 전하기 위하여 제작된 그림으로서, 그 자체가 곧 살아있는 부처님의 가르침이자 그림으로 보는 경전이라고 할 수 있을 것이다.

[그림속 불국토 ] 전체기사 목록 총 : 23건

-

[그림 속 불국토] 목각탱

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2019.01.11 [10:52]

[그림 속 불국토] <22>사경변상도

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.12.11 [15:22]

[그림 속 불국토] <21>선종화

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.11.27 [10:53]

[그림 속 불국토] <20> 괘불도

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.11.05 [16:11]

[그림 속 불국토] <19>신중도

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.10.23 [13:55]

[그림 속 불국토] <18> 칠성 산신 독성

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.10.09 [13:44]

[그림 속 불국토] <16> 나한도

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.09.04 [14:06]

[그림 속 불국토] <9> 미륵불화

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.08.23 [15:51]

[그림 속 불국토] <15> 지장보살도

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.08.21 [16:31]

[그림 속 불국토] <14> 부디 극락왕생하소서 - 감로도

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.08.06 [14:04]

[그림 속 불국토] <13> 대자대비 보살, 관음보살도

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.07.16 [15:41]

[그림 속 불국토]<12> 깨달음의 부처, 빛의 부처 - 비로자나불화

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.07.03 [14:24]

[그림 속 불국토] <11> 고뇌와 고통을 소멸하다, 약사불화

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.06.18 [10:40]

[그림 속 불국토] <10> 일생을 그리다 - 팔상도

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.06.04 [11:16]

[그림 속 불국토] <8> 비극적 쿠데타, 관경변상도

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.04.23 [10:43]

[그림 속 불국토] <7> 극락정토를 꿈꾸며-아미타불도

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.04.09 [13:57]

[그림 속 불국토] <6> 영취산의 산상설법, 영산회상도

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.03.28 [09:05]

[그림 속 불국토] <5> 완전한 죽음 : 열반도

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.03.12 [16:38]

[그림 속 불국토] <4> 위대한 탄생, 불전도(佛傳圖)

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.02.26 [15:19]

[그림 속 불국토] <3> 전생을 그리다 - 본생도

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.02.07 [11:21]

[그림 속 불국토] <2> 기원정사를 장식하다 - 불화의 기원

분류안됨김정희 원광대 고고미술사학과 교수2018.01.22 [16:00]-

[사고] 불교신문이 새로워집니다!

사고불교신문2018.01.08 [10:56]

[김정희 교수의 그림 속 불국토] <1> 불화란 무엇인가

분류안됨김정희 원광대학교 교수2018.01.08 [09:56]

'전통문화 이야기' 카테고리의 다른 글

| 선[ 禪 ] (0) | 2023.04.29 |

|---|---|

| [조선, 병풍의 나라 2] ZOOM IN: 그림 속 식물들 (0) | 2023.04.23 |

| 수미단에 나타난 부부사랑 (0) | 2023.04.10 |

| 남양주 흥국사 대웅보전 목조석가삼존불좌상 (0) | 2023.04.08 |

| 소는 찾았습니까, 심우십도와 만해 한용운의 '심우장' (0) | 2023.04.07 |