조선은 ‘모자의 나라’로 불렸다. 계절·신분·성별 등에 따라 온갖 꼴의 모자를 갖춘 조선 특유의 ‘쓰개 문화’ 덕분이다. 100여 년 전 조선을 방문했던 미국 천문학자 퍼시벌 로웰은 이렇게 전한다. “단편적인 묘사만으로 조선 모자의 가치를 다 보여주기 어렵고 품위에도 맞지 않다.” 모자를 외출용 장식품으로 사용하던 서양인에게 조선의 다채로운 모자가 꽤 신기했던 모양이다. 다른 기행문을 보더라도 조선을 ‘모자의 왕국’ ‘모자의 천국’ ‘모자의 발명국’이라고 표현하는 경우가 많다.

조선시대 사람들은 신분, 장소, 상황에 따라 다른 모자를 썼기 때문에 모자의 종류도 다양하였다. 조선시대 남성들이 머리 위에 쓰고 다니던 필수품 ‘갓(笠)’을 판매하는 가게들이 자리하고 있었으니, 이곳이 바로 전국에서 가장 널리 알려진 갓 가게이자 공급처로 ‘입전’ 또는 ‘갓전’으로도 불리는 점포였다.

국립민속박물관에서 우리 선조의 지혜가 담긴 다양한 모자와 그에 얽힌 사연을 소개한 조선, 모자의 나라 남,녀 편을 아래와 같이 소개합니다.

1. 조선, 모자의 나라 -여성편- 생활史 / 국립민속박물관

2014. 8. 28. 14:25

https://blog.naver.com/tnfmk/220106162418

“수화유문(水禾有紋) 초문(草紋) 장옷, 남방사 홑단치마 훨훨 벗어 걸어두고"

- 춘향가 中-

단오날 춘향이 그네를 타기 전 대목입니다. 장옷을 벗어 던진다는 이야기가 나오는데요. 조선시대 여성의 모자는 남자들의 것에 비하면 종류가 다양한 편이 아닙니다. 또한 모자가 신분과 직분을 나타내는 것이었기에, 여성들이 사용한 모자는 "쓰개"라는 명칭으로 나눕니다. ‘장옷’도 그 중 하나이지요.

모자의 나라, 조선의 여성들은 어떤 쓰개와 모자를 썼을까요? 평상시 내외용으로 사용된 쓰개 또는 모자와 겨울철 방한용으로 사용된 모자를 중심으로 살펴보겠습니다.

남녀 사이 마주보는 것을 피하는 ‘내외’용

조선은 유교사회였기 때문에, 남녀 사이에 ‘내외(內外)’를 해야 한다는 관념이 있었습니다. 이와 같은 관념은 여성에게 많은 제한을 두는 쪽으로 구체화 되었는데, 머리에 쓰는 물건을 통칭하는 여성들의 ‘쓰개’도 내외법이 생활에 적용되어 나타난 사례로 볼 수 있습니다.

궁중에서 사용한 “너울”

주로 궁중이나 상류층 부녀자들이 외출시에 얼굴을 가리는 용도로 착용한 ‘너울’입니다. 너울은 고려 때 쓰이던 몽수(蒙首)가 그 기원이라고 알려져 있습니다. 몽수는 얼굴뿐만 아니라 전신을 가리는 것이었는데, 또 다시 그 기원을 찾자면 당의 ‘멱리(冪䍦)’에서 유래됐다고 보거나 아랍과의 교류 과정에서 유행하게 되었다는 의견이 있습니다.

너울 (경기도박물관 소장)

너울의 모양을 살펴보면, 갓 위에 사각형의 천을 씌운 것으로, 천의 길이는 어깨를 덮는 정도였다고 합니다. 이 때, 모자의 앞면, 즉, 얼굴이 있는 부분에는 항라 혹은 망사류를 덧대어 시야를 확보할 수 있도록 하였다고 하네요. 이처럼 다소 불편해 보이는 너울을 외출시 마다 착용해야 했다니, 새삼 조선의 내외법(內外法)의 엄격함이 어느 정도였는지 생각해 보게 됩니다.

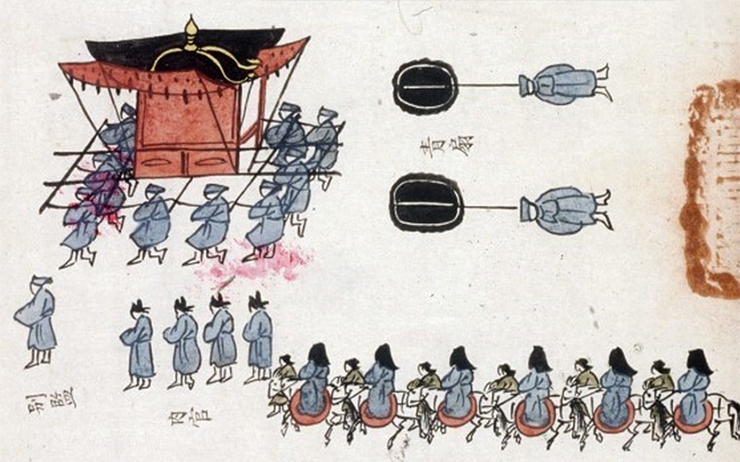

『가례도감의궤(嘉禮都監儀軌)』中 너울을 쓴 여인들 (출처 : 한국민족문화대백과)

일반 부녀자가 사용한 “장옷”

조선시대에 일반인 부녀자가 사용한 내외용 쓰개입니다. 즉, 양반이나 궁중에서 사용하던 너울대신 간편하게 사용하기 위해 만들어진 것이죠.

장옷 (박광훈 기증, 국립민속박물관 소장)

MBC 드라마 <구가의 서>에서 장옷입은 담여울(수지 分) (출처: 공식홈페이지) /

장옷을 입은 여인들 (헤르만 산더 기증, 국립민속박물관 소장)

장옷은 두루마기와 비슷한 형태를 하고 있고, 주로 겉감은 초록색, 안감은 자주색이 많이 쓰였다고 합니다. 옷감은 계절에 따라 명주, 모시, 삼팔, 항라, 숙고사 등 다양하게 사용했다고 하네요. 장옷에서 굳이 특별한 점을 찾아보자면, 고름을 이중으로 달았다는 것인데요. 이는 장옷을 착용할 때 속에서 고름을 두 번 잡아 단단히 여미기 위함이었다고 합니다. 또 한 가지 특이한 점이라 한다면, 동정 대신에 넓직한 헝겊을 대어서 머리에 쓰기 편하게 디자인 되었다는 것이 있습니다.

처네 (국립민속박물관 소장) / 신윤복, <처네쓴女人> (국립중앙박물관 소장)

한편, 장옷보다 길이가 짧고 소매가 없는 것을 처네라고 불렀습니다. 주로 하급 부녀자나 행상하는 여인들이 즐겨 사용하였다고 합니다.

팔이 없는 “쓰개치마”

쓰개치마 역시 내외용 쓰개의 일종으로, 조선 중기 이후에 양반층 부녀자가 사용한 것으로 알려져 있습니다.

신윤복, <월하정인>, 《혜원 전신첩》, (간송미술문화재단 소장)

장옷과는 달리 치마와 같은 형태를 가졌으며, 끈이 달려있어 쓰개치마의 주름을 겹쳐 잡고 치마의 허리부분으로 얼굴을 둘러 싼 후, 턱 밑에서 끈을 맞물려 잡아 사용했다고 합니다. 쓰개치마도 계절에 따라 겨울에는 솜을 넣기도 하고 겹으로 사용하기도 하였다고 하네요.

손으로 쥐는 모자 “지삿갓”

지삿갓 (국립민속박물관 소장)

지삿갓은 댓살을 둥글게 엮어 한지를 바르고 기름칠을 하여 만든 것으로, 비를 피하거나 햇볕을 가리기 위해 사용되었다고 합니다. 지삿갓 머리에 고정시키지 않고 손으로 쥐는 형태의 모자로 사용되었는데요, 이는 길거리에서 아는 사람을 만나 피해야 하는 경우 삿갓을 기울여 가리고자 하는 내외의 용도가 있었기 때문이라고 합니다.

어우동으로 유명한 “전모”

일명 ‘어우동 모자’로 알려져 있는 것이 바로 전모인데요. 전모는 하류층 여인들이 쓰던 것으로 지삿갓과 마찬가지로 한지를 사용하여 만들었다고 합니다. 안에는 쓰기 편하도록 머리에 맞춘 테가 있고, 테 양쪽에 끈을 달아 턱밑에서 매면 얼굴이 잘 보이지 않게 되었다고 하네요.

신윤복, <전모 쓴 여인> (국립중앙박물관 소장) / KBS 드라마 <황진이>에서 전모 쓴 (출처: 공식홈페이지)

전모 중에는, 모자 가장자리에 수(壽), 복(福), 부(富), 귀(貴) 등 글자로 장식을 하거나 각종 무늬(주로 나비와 꽃)로 장식을 더한 것이 있었다고 합니다.

추위도 막고, 멋도 내는 일석이조 ‘방한용’

겨울을 쓰는 방한모를 ‘난모(暖帽)’라고 하는데, 머리와 뺨을 보호하기 위한 것입니다. 난모는 남녀 모두 착용했는데, 사극에서는 여성들이 착용한 모습이 익숙합니다. 정조대에는 난모를 착용하지 않아 벼슬이 달라졌다는 기록이 있어, 난모가 의례용이기도 했음을 알 수 있습니다. 그 중 아래 소개하는 것은 여성들이 쓰던 모자들로 따뜻하기도 하고, 모양도 예쁜 모자들입니다.

아양 떨다를 낳은 “아얌”

아얌은 대표적인 여성 방한모로서, 남자들이 쓰던 이엄이 변하여 쓰인 것으로 알려져 있습니다. 아얌의 일반적인 형태는 머리에 쓰는 부분 ‘모부(帽部)’와 댕기모양의 기다란 ‘드림’으로 이루어져 있습니다.

아얌 (국립민속박물관 소장)

아얌의 모부 중앙에 달린 술은 대부분 적색을 사용했고, 드림에는 자주색 댕기나 금으로 만든 매미를 군데군데 달아 장식을 했다고 합니다. 일부 기생들은 앞뒤로 술을 달고 화려한 보석 등을 부착해 쓰는 사치를 부리기도 했다고 하네요.

아얌 쓴 기생들 (국립민속박물관 소장)

현재 쓰이는 말 중, ‘아양 떨다.’라는 말이 바로 ‘아얌’과 관련된 표현입니다. 아얌은 이목을 끄는 장식용으로도 여인들 사이에서 인기가 많았는데, 이 때문에 남에게 잘 보이려고 간사스럽게 군다는 뜻의 ‘아얌을 떨다’라는 말이 쓰였던 것이죠. 바로 이것이 이후에 변형되어 ‘아양 떨다.’ 라는 표현으로 굳혀졌다고 합니다.

지금도 사랑받는 “조바위”

조선 후기에 아얌이 사라지면서 양반층에서 서민층까지 가장 널리 사용된 방한모입니다. 아얌과는 달리 뒤에 붙은 기다란 드림이 없는 형태이며, 아얌에는 귀를 덮는 부분이 없었다면, 조바위에는 이 부분이 추가되어 방한의 기능이 훨씬 좋았다고 합니다.

조바위(국립민속박물관 소장) / 조바위 쓴 모습의 그림, 엘리자베스키스, <민씨 가의 규수(1938)>, (국립민속박물관 소장)

조바위는 앞뒤로 술을 달고, 이마 위에 각종 보석을 달거나 글자를 새겨 장식했습니다. 또한, 모자의 겉면에는 ‘수복강녕(壽福康寧)’, ‘부귀다남(富貴多男)’ 등의 문자나 화문(花紋)을 금박으로 박아 넣기도 했다고 하네요. 이렇게 화려한 장식을 위해 수를 놓거나 금박을 새긴 것은 대부분 어린이용이었다고 합니다.

풍뎅이 닮은 “남바위”

풍뎅이를 닮았다하여 풍뎅이라고도 부른 남바위는 사실 여성용이 아니라, 남녀 공용으로 쓰인 겨울철 방한모입니다. 남바위가 처음 쓰일 때는 상류층에서 일상복에 착용했는데, 후기에 가서는 서민층이나 예복, 구군복의 벙거지 밑에도 방한용으로 사용되었다고 하네요. 또한, 아이들의 장식적인 쓰개로 아이가 돌을 맞이했을 때 주로 쓴다고 하여 ‘돌모자’라는 이칭도 있습니다.

남바위 (국립민속박물관 소장)

형태를 보면 조바위와 달리 아래쪽 구성이 3단계의 곡선 형태를 하고 있고, 그 곡선을 따라 털을 이어 붙였습니다. 주로 여자용 남바위에는 양옆에 볼과 턱을 가리기 위한 볼끼가 부착된 것도 있어 필요할 때 붙였다 떼었다 할 수 있도록 제작하였다고 하네요. 남바위는 남녀공용이었지만, 남자는 주로 검은색을 썼고, 여성용은 자주색이나 남색의 비단을 사용하여 만들었다고 합니다.

볼을 보호하는 볼끼달린 “풍차”

남바위와 비슷하게 생겼지만, 모자와 이어진 곳에 귀와 뺨, 턱을 가리는 ‘볼끼’가 달려있습니다. 볼끼는 사용하지 않을 때에는 뒤로 제쳐서 끈을 묶었다고 하네요.

풍차 (국립민속박물관 소장) / 풍차를 쓴 아이와 엄마, <보건>포스터 (국립민속박물고나 소장)

풍차는 원래 양반 계급에서 주로 썼으나, 후에 점차 평민들도 두루 사용하게 되었습니다. 그리고 남바위처럼 남녀 공용이었는데요. 남자의 경우 위에 관이나 갓을 쓰기도 했고, 여성용의 경우 앞뒤에 봉술을 달고 산호와 비취등으로 장식을 더했다고 합니다. 겉감은 주로 흑색이나 자색, 남색을 썼으며, 안은 남색, 초록색의 견을 넣어 만들었습니다. 풍차의 가장자리에는 흑색이나 밤색의 토끼나 여우의 모피를 둘러서 마무리 했습니다.

여성들의 모자는 남자들의 것에 비해서는 그 종류가 다양하지는 않았습니다. 만약 당시 여자들도 사회생활을 했다면, 남성용 모자 못지않게 다양한 종류와 화려한 장식을 깃들이 모자들이 많았을 것이라 생각됩니다. 조선시대 여성들은 바깥외출을 하는 경우가 드물었고, 밖에 나갈 일이 생기더라도 내외법에 의하여 얼굴을 가리는 것이 예로 여겨졌기에 그저 얼굴을 가리는 용도의 쓰개가 발달한 것으로 보입니다.

정말 많은 종류의 모자들! 그러나 아직도 끝나지 않았습니다. 다음은 특별한 날 또는 특수직에 따른 모자에 대해 알아보려 합니다.

조선, 모자의 나라 -남성편- (Click)

조선, 모자의 나라 -특별편- (Click)

[출처] 조선, 모자의 나라 -여성편-|작성자 국립민속박물관

https://blog.naver.com/tnfmk/220106162418

조선, 모자의 나라 -여성편-

“수화유문(水禾有紋) 초문(草紋) 장옷, 남방사 홑단치마 훨훨 벗어 걸어두고" - 춘향가 中- 단오날 춘향이...

blog.naver.com

2. 조선, 모자의 나라 -남성편- 생활史 / 국립민속박물관

2014. 8. 26

https://blog.naver.com/tnfmk/220104203596

"한국은 모자의 왕국이다.

세계 어디서도 이렇게 다양한 모자를 지니고 있는 나라를 본 적이 없다.

공기와 빛이 알맞게 통하고 여러 용도에 따라 제작되는 한국의 모자 패션은

파리인들이 꼭 알아 둘 필요가 있다고 본다."

-시를르 비리, <뜨르 두 몽드>, 1892-

광화문 앞에 모인 군중들, <L'Illustration Journal>, 1894년 9월 1일, 명지대-LG연암문고 소장

조선 시대에는 모자를 쓰는 것이 의관을 갖춰 입는 것에 포함 되었던 것으로, 의복생활에 있어 중요했던 부분이었습니다. 매우 다양하고 각기 다른 쓰임을 가진 모자가 있어 조선을 찾은 외국인이 ‘모자의 왕국’이라고 표현할 정도죠. 여기서 말하는 ‘모자’는 신분에 따라, 처한 상황에 따라 가지각색의 종류가 존재했습니다. 왕과 신하가 구분되고, 양반과 평민이 쓰는 모자가 달랐습니다. 결혼할 때, 喪중에 농사를 지을 때나 수공업용이 있었고, 여름용 겨울용처럼 처한 상황에 따라 사용하는 모자의 종류가 각각 있었다고 합니다. 때문에 모자만 보고도 그 사람의 사회적 위치나 현재의 상황을 알 수 있었다고 하네요.

잘 몰랐던 조선시대 모자의 세계! 성별에 따라 상황에 따라 총 3편의 이야기를 준비했습니다. 그 첫 번째 평상시 남성들은 어떤 모자를 썼을까요?

외출용 모자 방립형 ‘갓’

조선시대 모자라고 하면, 가장 대표적으로 ‘갓’이 있습니다. 갓은 조선시대 남자가 외출시 쓰던 관모로 매우 다양한 종류가 있습니다. 사극에서 많이 만나는 검은색 갓 외에도 다양한 형태로 나뉘었습니다.

갓의 최종단계 “흑립(黑笠)”

사극에서 흔히 볼 수 있는 갓은 '흑립'입니다. MBC <해를 품은 달> 이훤과 SBS <별에서 온 그대> 도민준 역의 김수현

(출처: 드라마 공식 홈페이지)

흔히 알고 있는 것은 ‘흑립(黑笠)’입니다. 흑립은 검을 흑(黑)에 삿갓 립(笠)으로 글자 뜻 그대로 ‘검은색의 갓’을 뜻합니다. 흑립은 고려 공민왕 때 원나라의 관습을 타파하고 고유의 의관체제를 갖추기 위해 관모로 제정이 되었지만, 잘 쓰이지 않다가 조선 후기에 가서야 일반화 되었다고 합니다.

국립민속박물관 2관-‘한국인의 일생’에서는 크기가 상당히 큰 흑립을 볼 수 있는데, 한 때 양태가 매우 널따란 흑립이 쓰여 방에 사람 2명이 대각선으로 마주보고서야 겨우 앉을 수 있을 정도였다는 말도 전해져 내려옵니다. 흑립은 정조 때에 이르러야 적정한 크기가 자리 잡다고 하네요. 영화<군도>에서 조윤(강동원 分)도 쉽게 영화에서보던 흑립보다 큰 크기였습니다.

소년이 쓰는 “초립(草笠)”

초립은 흑립이 보편적으로 사용되기 전에 주로 쓰인 모자로 알려져 있습니다. 국립민속박물관 2관- ‘한국인의 일생’에서 볼 수 있듯, 초립은 만드는 재료가 대나무입니다.

조선의 법전 『경국대전 (經國大典)』에는 선비의 초립은 50죽, 서인의 초립은 30죽으로 서로 구별하여 쓰라고 명시하기도 했지만, 조선 후기에는 양반이 흑립을 쓰게 되면서, ‘초립’은 점차 관례를 치른 소년이 흑립을 쓸 때까지 관모로 쓰는 모자로 사용되게 되었다고 하며, 이에 ‘초립동이’라는 말까지 생겨났다고 합니다. 신윤복의 풍속도에서도 흑립을 쓴 양반들 사이에 초립동이를 찾을 수 있지요.

신윤복,《혜원 전신첩》-주사거배 中 (간송미술문화재단 소장)

신분차별을 보여준 “패랭이”

패랭이는 다른 말로 ‘평량립’, ‘평량자’, ‘차양자’ 등으로 불리며 주로 천인계급이 쓴 모자라고 합니다. 딱 보았을 때 모양이 흑립과 많이 닮았는데, 이는 갓의 발달과정에서 패랭이가 흑립으로 가기 전 단계의 갓이었기 때문입니다.

조선 후기에는 흑립이 점차 선비의 관모로 정착함에 따라, 패랭이는 상(喪)을 치르는 기간 외에는 선비들은 잘 쓰지 않고, 역졸이나 보부상처럼 신분이 낮은 사람들이 주로 사용했다고 합니다. 역졸은 패랭이를 검게 칠해 사용했고, 보부상은 큼직한 목화송이를 얹어서 썼다고 하네요.

MBC <이산>에 패랭이 쓰고 출연한 하하와 박명수 (출처 : 공식 홈페이지)

이처럼 패랭이는 주로 천인계급이 쓰던 모자로, 길거리에서 양반을 만나면 패랭이를 벗고 엎드리는 풍속이 있었다고 합니다. 이렇게 모자를 통해 신분이 구별되었기 때문에 1895년 갑오 농민 운동기에는 ‘백정이 쓰는 평량립을 없앤다.’라는 요구사항이 나오기도 했다고 합니다.

집안에서 쓰는 일상 모자

방립형 갓은 가운데인 ‘대우’와 테를 두른 ‘양태’의 이중구조로 되어 있습니다. 양태가 있어 실내나 가정에서는 번거로움이 있죠. 이를 대신해 쓰는 모자들이 있었습니다. 어떤 것일까요?

5천원에서 보는 “정자관(程子冠)” 외

5천원에 율곡 이이가 쓴 모자가 정자관입니다. 원래 정자관은 중국의 관모 중에 하나였다고 하는데요. 조선시대에는 ‘정자관’ 이외에도 소동파가 썼던 관이라는 ‘동파관(東坡冠)’, 사면이 네모난 ‘사방관(四方冠)’, ‘충정관(冲正冠)’ 등이 있어 각자 원하는 대로 실내용 모자로 사용하였다고 합니다. 재료는 말총을 사용하였고, 산(山) 모양의 단을 덧대어 2겹이나, 3겹의 층을 이루는 정자관도 널리 쓰였다고 합니다.

5000원권의 율곡 이이와 정자관

충정관으로 추정하는 김만중과 동파관을 쓴 이채의 초상화

(출처: 한국학중앙연구원)

관직자만 쓸 수 있는 “탕건(宕巾)”

탕건은 오직 ‘관리자’만이 사용할 수 있었다고 합니다. 속칭 ‘감투’라고도 하는데, 탕건은 얼핏 보기에 감투와 비슷하지만, 감투는 탕건과 달리 턱이 없는 모양을 하고 있어 형태상에 차이를 보입니다. 원래 독립된 하나의 관모였으나 관직자가 평상시에 관을 대신하여 썼는데, 즉 집 안에서는 탕건만 쓰고 있다가 외출을 할 때에는 탕건 위에 갓을 썼던 것이지요. 벼슬을 하거나 지금도 어떤 직책을 맡으면 ‘감투쓴다’라는 표현을 쓰는데, 이는 감투는 관직의 표상인 ‘탕건’을 뜻하는 것이었다고 합니다.

탕건과 비슷하게 생긴 “감투”

일반 평민 중, 집안 재력이 넉넉했던 사람들이 쓰던 모자로는 ‘감투’가 일반적이었습니다. 감투는 말총이나 가죽, 헝겊 등으로 차양 없이 만든 모자입니다. 다른 모자들과 달리 넓다란 챙이 없다 보니 간편하게 착용할 수 있었겠죠. 고려시대부터 낮은 계급이 착용하던 모자로, 보선시대에는 평민들이 사용했습니다. 조선 후기에는 겨울에 솜을 넣어 방한의 기능을 갖춘 감투가 쓰이기도 했고, 제주도에서는 동물의 털로 감투를 만들어 겨울에 사용하기도 하였다고 합니다.

탕건과 비슷하게 생긴 감투 (출처 : 한국학중앙연구원)

왕과 신하들의 모자

조선은 신분사회였고, 양반은 원칙적으로 관제상의 계층을 이릅니다. 왕을 중심으로 문반과 무반이 나라 일을 보는 체제였죠. 따라서 왕과 관료들에겐 업무를 보는 조정에서 쓰는 모자가 있었습니다.

왕과 세자의 “익선관(翼善冠)”

조선시대 왕은 상복인 곤룡포를 입을 때 익선관을 썼습니다. 익선관은 모체와 뒤에 매미날개의 모양이 달려있는데, 이름에 ‘익선’이 이것을 뜻합니다. 매미처럼 청렴과 검소하라는 의미를 담았다고 합니다.

SBS <뿌리깊은 나무>의 어린 이도(송중기 分)과 어른 이도(한석규 分) (출처 : 공식 홈페이지)

혼례복이 된 문무백관의 “사모(紗帽)”

세종에 이르러 문관과 무관은 평상복에 갓을 벗고, 사모를 착용하게 했습니다. 문무백관이 평상시 집무를 볼 때 “사모관대(紗帽冠帶)”를 갖추었다 하는데, 이는 단령포와 가슴에 붙인 흉배, 허리띠 협금화 그리고 ‘사모’를 갖추어 입는 것을 뜻합니다. 그러던 것이 백성들의 혼례에도 허용되어 현재에도 전통혼례를 할 때에는 사모관대에 맞추어 의관을 갖춘다 합니다.

국립민속박물관 소장 '사모'와 KBS <조선총잡이>에서 사모 쓴 관리들 (출처 : 공식 홈페이지)

군장에는 “전립(戰笠)”

‘싸울 전(戰)’에 ‘삿갓 립(笠)’라는 이름을 가진 전립은 군장에 속합니다. 전립은 모립(毛笠)이라고도 불리는데, 이는 전립을 만드는 재료가 짐승의 털이기 때문입니다. 이 모자는 원래 북방 호족의 것으로, 조선에서는 중엽 이후에 군사들 사이에서 널리 사용되었다고 합니다. 정묘호란 때에는 군사들뿐만 아니라, 일반 사대부들 까지도 이 모자를 널리 통용했다고 하네요.

사극에서 보면, 고위급 무관들은 이 모자에 화려한 장식을 더해 사용하고, 일반 포졸들은 평범한 전립을 착용하는 걸 볼 수 있는데요. 실제로, 품등이 높은 무관은 전립의 둥근 모자집 꼭대기에 금이나 은과 같은 보석으로 만든 장식을 달았고, 공작이나 꿩 같은 새들의 깃털을 달아 화려함을 더했다고 합니다.

* 영화<명량>에서처럼 전쟁에서 이용하는 모자로 “투구가 따로 있었죠.

유생들의 특별한 “유건(儒巾)”

KBS드라마 <성균관 스캔들>에서 쉽게 볼 수 있던 이 모자는 주로 성균관 유생들이 사용한 것입니다. 유생들이 도포나 창의를 입을 때 함께 쓰이는 ‘실내용’관모로, 성균관 안이나 집안에서만 사용했고, 외출시에는 사용하지 않았다고 합니다. 드라마에서도 외출을 하는 유생들은 흑립으로 모자를 바꾸었죠.

KBS <성균관스캔들>에서 유건을 쓴 모습과 갓을 쓴 모습 (출처 : 공식 홈페이지)

보관함에 담아두는 모자

여기에 소개된 모자는 남성들의 기본적인 모자들입니다. 모자를 그냥 두면 망가질 수 있어 담아두는 보관함이 따로 있었다고 하는데요. 알면 알수록 조선시대 사람들이 얼마나 모자를 중요하게 여겼는지 확인할 수 있었습니다. 그렇다면 여성들은 어떤 모자를 썼을까요?

조선, 모자의 나라 -여성편- (Click)

조선, 모자의 나라 -특별편- (Click)

[출처] 조선, 모자의 나라 -남성편-|작성자 국립민속박물관

국립민속박물관 : 네이버 블로그

국립민속박물관 공식블로그

blog.naver.com

'전통문화 이야기' 카테고리의 다른 글

| 신미양요 때 빼앗긴 '수자기'.."반환 불가능한 미군의 전리품" (0) | 2021.06.01 |

|---|---|

| 고구려 고분벽화, 세계를 그리다 (0) | 2021.05.18 |

| 퇴계학부산연구원의 시민교양 <고전강의> (0) | 2021.05.13 |

| 박물관 민속학 교실 - 1강 '한국 민속문화와 자연' (0) | 2021.05.07 |

| 소주 - 고고 · 문헌 · 인류학적 탐색과 그 지구적 확산 (0) | 2021.04.26 |