| 韓国南部の古代遺跡(1) 全羅南道・全羅北道南部(羅州、霊岩、扶安、全州、高敞、光州) |

| 朝鮮半島は我国にとって歴史的つながりの最も深い国の1つであることは言うまでもない。朝鮮半島各地にはいろいろな国の興亡の歴史があり国名も変遷してきたが、半島の南半分はとりわけ我国とのつながりが深かった。ここでは朝鮮半島を指すのに、時として韓国と呼ぶことを了解願いたい。 韓国と我国のつながりを、中学・高校で習った歴史から思い出すと、 ①原始の時代に朝鮮半島から日本列島へ人類が移住 ②古代の中国の文物は、主として韓国を通じて日本に伝来 日本からも前方後円墳・埴輪などの文化の移出、百済への支援 ③秀吉の朝鮮侵略(慶長文禄の役/韓国では壬辰倭寇という) ④鎖国していた江戸時代にも続いた朝鮮通信使 ⑤近代における日本統治時代 というところであろうか。 近年における我国と韓国との関係を見ると、造船に始まり、自動車、エレクトロニクスなどの分野で、韓国の産業国際競争力の下に我国が苦戦を強いられている。 古代史に興味を持つ私は、かねてより韓国の古代遺跡を見学したいと思っていたが、幸運にもその機会が訪れた。古代史の専門家と歴史愛好家からなるグループに入れて頂いて、5人で7泊8日のカスタムメイドの旅に出かけたのである。 以下、次の2部に分けて掲載する。 ① 韓国南部の古代遺跡(1) 全羅南道・全羅北道南部 (羅州、霊岩、扶安、全州、高敞、光州) ② 韓国南部の古代遺跡(2) 慶尚南道・慶尚北道南部 (高霊、金海、釜山) 順次ご覧下さい。 (2003年10月) |

||

| ||

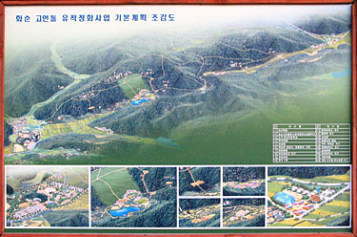

| 光州・月桂洞古墳 | ||

|

| |||||||||||||||||||||

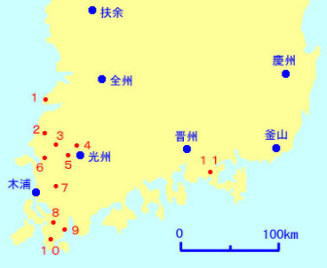

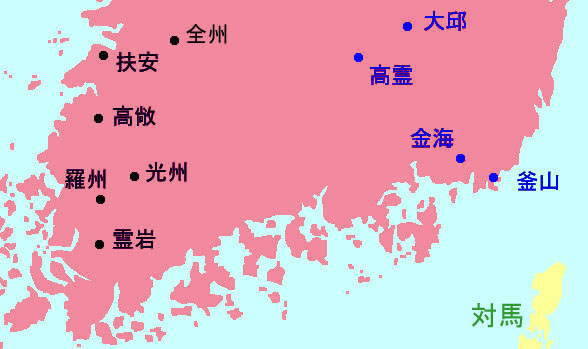

| 韓国とその周辺 |

|

| 韓国(1)の訪問地(このページ) 韓国(2)の訪問地 |

| 羅 州 |

| 宿泊地の全羅南道光州広域市の南に隣接する羅州郡は、羅州市とそれを取り巻く郡部とからなる。郡の中央を流れ木浦市に注ぐ栄山江は韓国四大江の1つで、流域は穀倉地帯である。現在は梨の産地として知られている。 栄山江流域には独特の古墳文化すなわち、百済の文化と異なる「馬韓文化」が栄えたとされている。栄山江を下って木浦から黄海に出て、日本とつながっていたと考えられる。古くは1917年の谷井済一により、近年は国立光州博物館により発掘された。新村里6号墳は、かつては前方後円墳とも推測されたが、発掘の結果否定されたという。しかし9号墳から埴輪が出土しており日本との関係が考えられる。我々は、藩南面 徳山里古墳群と多侍面 伏岩里古墳を見学した。 |

|

| |

| 藩南面の遺跡の現地事務所 |

1917年藩南面新村里9号墳から出土した5~6 世紀の金銅冠(レプリカ、本物はソウルの博物館) |

| 徳山里古墳群 |

|

| |

| 東新大学校文化博物館教授の李先生のご案内で、徳山里古墳群を見学。 | ||

| 伏岩里古墳 |

|

| |

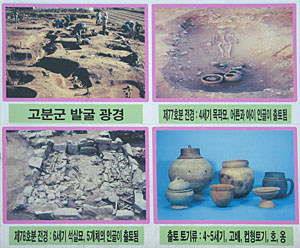

| 李先生が発掘されたという伏岩里古墳群 アパート型複合古墳。3~7世紀の400余年間使用された。 |

アパート型複合古墳 羅州市庁文化公報担当室パンフレットより |

|

| 霊 岩 |

| 全羅南道霊岩郡は栄山江の下流に位置し、4世紀に日本に漢字を伝えた王仁(ワニ)博士の誕生地として知られている。(.王仁博士の墓地は大阪府枚方市にあり、大阪府史跡第13号に指定されている) 我々はここで2箇所の前方後円墳を訪ねた。 |

| 内洞里古墳群 |

| 霊岩郡は102基に至る甕棺墓が集中的に分布している地域である。1つの墳墓は複数の甕棺墓と土壙墓からなり、副葬品として玉類、鉄器、土器が出土したという。その中心地の1つである始終面内洞里の双墓を見学した。この地は風水思想で「梅の花の落ちる所」といわれ縁起のよい地とされている。双墓は馬韓時代の支配階級の墓と考えられている。 |

|

| 内洞里双墳 左は1号墳、右は2号墳 |

|

| |

| 1号墳は長さ56m、韓国では長鼓墳というが前方後円墳ではなさそう | 1号墳から眺める草墳谷古墳 |

| チャラボン古墳 |

| 霊岩郡にあるチャラボンは全長30m程度の小型の前方後円墳である。「チャラボン」は発音を表すハングルのみで、漢字の「亀頭峯」は当て字である。ハングルのみで漢字がないというのは首都の「ソウル」と同じである。1992~94年に発掘され、馬韓から百済時代(6世紀)の土器、甕、ガラス球、鉄器などが出土したが、私有地のため詳しいことは分らない。今後、市が土地を購入して調査するという。我々は郷土史家の案内で見学した。 |

|

| |

| 郷土史家の先生の案内で見学 | 左が後円部、右が前方部というのだが、上空から見ないと分らない。 |

| |||||||||||||

| 和 順 |

| 全羅南道和順郡は羅州郡の東隣で、霊岩郡と一部接する位置にある。 我々は雲住寺と、和順支石墓群を訪ねた。 |

| 雲 住 寺 |

|

千仏千塔で知られる雲住寺の仏教遺跡は、和順郡道岩面にある。この地域は無等山と連なった海拔100余mの低山で、2つの尾根と溪谷に100基の石仏と30基の石塔が散らばっていて、まるで石塔と仏像の野外展示場を彷彿させる。千仏千塔を立てようとしたが曉鷄が鳴いたから工事を中断した'という説話が伝えられている。 |

|

| |

| 古墳めぐりの毎日の中で、コスモスが咲き乱れる 古刹見学は気分転換になる。 |

:この石塔は方形石塔といわれ、韓国の典型的な石塔形式である。この形式の塔が全部で11基ある。 |

|

|

| ||

| 石室の中の2つの石仏は光背でつながっている珍しい形である。 | 韓国の鐘は低く吊る。青銅に金を混ぜるといい音色がするという。 | 山頂に寝姿の石仏がある。男女であるところが微笑ましい。 |

| 和順 支石墓 |

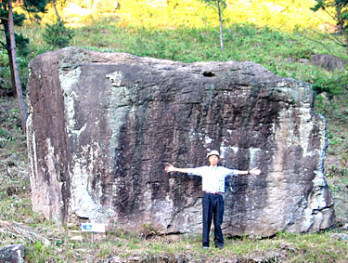

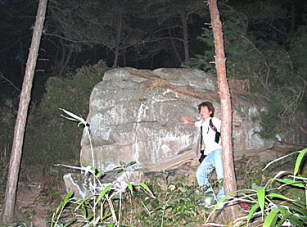

| 和順支石墓群は半径5kmの中に50群400余基が密集分布している。100トン以上のものが数十基存在する。和順には卓子式支石墓はないけれども、いくつかの支え石(支石)を地上で組み合わせた地上石槨形、支え石が見えない無支石形などの多様な形式の支石墓が分布しているという。 採石場の下で出土した土器には、前期青銅器時代の物と考えられ紀元前9~10世紀まで遡れる遺物もあるということから、支石墓の古いものはその頃のものいえるかもしれない。 |

|

| |

| 支石墓の分布を示すパネル | 山の上部は採石所 |

|

| |

| 重さ280トンもある支石墓 | 支石墓をあしらったゲート越しの夕焼け |

| 扶 安 |

| 扶安郡は全羅北道の西海岸側に位置し、山と海に囲まれた美しいところである。特に辺山半島は1988年に国立公園に指定された景勝地である。われわれは亀岩里支石墓と竹幕洞祭祀遺跡を訪ねた。 |

| 亀岩里 支石墓 |

| 前日に和順支石墓群を訪ねた者には、ここは可愛い支石墓に見える。現在はこの付近は農地であるが、かつては海岸であった。使われている石材は近くでは産しないから、遠くから船で運ばれたと考えられる。 |

|

| |

| ここの支石墓は覆い石の形から亀甲ドルメンといわれる | ||

| 竹幕洞 祭祀遺跡 |

| 竹幕洞祭祀遺跡は韓国で最初に発掘された祭祀遺跡で、扶安の名勝地 辺山半島の格浦海岸にある。古代には、九州から壱岐、対馬を経て釜山に達し、さらに朝鮮半島を西海岸沿いに黄海を北上し、遼東半島を経由して中国へ行く航路があった。この付近は海流や島の関係で難所であった。現在も豊漁と航海の安全を祈る村祭りがここで行なわれるという。 この遺跡から祭祀に用いられた遺物が大量に出土した。神に奉納した石製模造品(ミニチュア)をはじめとして儀式用の各種土器・武器・馬具などとともに中国製の青磁も出土しており、三国時代の国際交流や古代宗教の様子を偲ばせる重要な遺跡といわれている。 |

|

| |

| この季節、道路の両側はコスモスの花が満開 | 原発核廃棄物処理場の建設に反対する横断幕 |

|

| |

| 郷土史家の案内で竹幕洞祭祀遺跡へ | この狭い広場が祭祀場 建物は後世のもの |

|

|

| ||

| 祭祀場は絶壁の上、直下は黄海 百済へ向かう日本の舟もここを通ったことだろう |

海に向かって豚の頭が供えられていた | この絶壁を逆に海から眺め、その形から女性を祭ったという |

| 全 州 |

| 全羅北道の道庁所在地の全州市は、李氏朝鮮の太祖・李成桂が1393年に国名を朝鮮と改め、翌年都に定めたところである。肥沃な湖南平野の穀倉地帯にあり食文化が花開いた。韓国料理ビビンパプの発祥の地といわれている。 |

| 全州国立博物館 |

| 全州国立博物館は、全羅北道の歴史と文化を総合的に展示されており、馬韓や百済時代の出土品も多く展示されている。生憎館内は撮影禁止の上、図録が手に入らなかった。 |

|

| 全州国立博物館の正面 |

| 高 敞 |

| 高敞支石墓群 |

| 全羅北道高敞郡は全州市から南西に車で70km程のところで、世界文化遺産に登録された支石墓群があることでも有名である。 支石墓は、巨大な覆い石を支石で支える形の墓で、国際語であるドルメン(dolmen)はフランス・ブルターニュ地方の方言(ブルトン語)である。因みにハングルではコインドルといわれる。高敞郡は東北アジアでドルメンが最も多く密集する地域で、85箇所以上に2000基以上あると考えられている。 支石墓は、縄文時代から弥生時代にかけて朝鮮半島から日本にもたらされ、福岡県西端の前原市・志登支石墓群で見ることができる。日韓交流の歴史の一端として興味深い。 | ||||

|

|

| ドルメン案内所に最も近い第3コース このようなコースが6コースもある |

|

| |

| このように支石が低いものは南方系といわれる | 少し高いものは中間系といわれる |

|

| |

| 背の高いものは北方系 夕暮れの中で全員で記念写真 |

この北方系ドルメンは古い民家のすぐ裏にある |

|

| |

| 採石所へ向かう頃はすっかり日が暮れた | どこでも採石所は山の上にある |

|

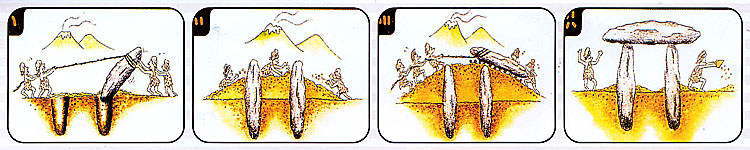

| 古代人はどのようにしてドルメンを作ったのかを示す想像図(高敞郡世界文化遺産案内資料より) |

| 世界的に青銅器時代に巨石文化があることは興味深い。このような昔に巨大な支石墓を建造するには、それなりの規模の集団があったと考える必要がある。狩猟生活では大きな集団は考え難いから、農耕生活であったと考える向きもあろう。また、食うや食わずの生活ではこのような大工事をする余裕がないから、かなりの余剰生産力があったと見ることも出来よう。 しかし、これより古い時代に、エジプトでははるかに大規模なピラミッドやオベリスクが作られており、人間の知恵には驚かされる。ところで、高敞に限らず多くの支石墓は山地と平地の境界付近にあり、採石所は山の上部にある。巨大な覆い石はここで岩盤から切り離されて、斜面を滑らせて墓地に運んだのであろう。墓地では上の図のような方法で組み立てたと想像される。土木工学的にはいえば、それほど大規模集団でなくても建造は可能であろうと私は推測する。むしろ長年の間このような墓を作り続けた彼等の精神世界に興味が湧く。 |

| 光 州 |

| 全羅南道の道庁所在地である光州広域市は、古くから湖南地方の中心地として栄えてきた。独特の光州の気質についてはコラムで触れよう。我々はここに4泊し、羅州、霊岩、和順、扶安、全州、高敞、光州市内の遺跡や博物館を訪ねた。 |

|

| 新昌洞古墳 |

|

| 月桂洞古墳へ行く途中で、新昌洞古墳の所在地を見た。ここは2000年前の遺跡で、生活用品など10万点の出土があった。2010年までに発掘を終了し、ここに博物館を建てる予定という。 |

| 月桂洞古墳 |

| 光州広域市光山区にある月桂洞古墳は、5世紀後半から6世紀中葉に作られた前方後円墳である。墳丘をめぐる周溝、後円部と前方部の中間に位置するくびれ部が確認され、確実に前方後円墳とされている。土器、埴輪が出土している。 |

|

| |

| 月桂洞1号墳 全長46.5mの前方後円墳 | 特別に開けるもらって、石室の中の石棺を見る。 |

| 明花洞古墳 |

| 光州広域市光山区にある明花洞古墳は、墳丘をめぐる周溝、後円部と前方部の中間に位置するくびれ部の墳丘裾に列状に並ぶ埴輪列が確認され、確実に前方後円墳とされている。 |

|

| |

| 明花洞古墳は全長33mの前方後円墳といわれているが、竹薮のため確認できない。 | 古墳の頂きから、隣接する民家を眺める。足元には後世の石棺 |

| 光州民俗博物館 |

| 韓国では、数千年の間伝承されてきた民俗文化は、近年の急速な産業社会の発展とともに崩壊しつつあるという。ここは、民俗資料の収集・展示のため韓国最大の市立博物館として1987年にオープンした。館内は撮影禁止 |

|

| |

| 博物館の表札 | ||

| ||

| 光州民俗博物館 | 博物館のエントランスホールにある韓国の祭りのレリーフ |

| 国立光州博物館 |

| 国立光州博物館は1978年に開館した。仏教美術室、絵画室、先史室、原三国・三国室、高麗陶磁器室などを備えている。館内は撮影禁止。 |

|

| |

| 博物館は韓国の伝統様式の建物で、地上2階、地下4階 1000坪余の展示室と収蔵庫を備えている |

博物館の庭に移設された支石墓 下部が石室になっているのがよく見える |

| 以上で 韓国南部の古代遺跡(1) 全羅南道・全羅北道南部 (羅州、霊岩、扶安、全州、高敞、光州) を終ります。引き続き、 韓国南部の古代遺跡(2) 慶尚南道・慶尚北道南部 (高霊、金海、釜山) をご覧下さい。 |

|

|

| nsdssmhp | ホームページの中で検索したい |

|

ホームページの中で道に迷ったら |

|

nsdssmhp

| 韓国南部の古代遺跡(2) 慶尚南道・慶尚北道南部(高霊、金海、釜山) |

| 光州に4泊して全羅北道と全羅南道の古代遺跡を探訪した後、大邱と釜山に合計3泊して、慶尚北道と慶尚南道の古代遺跡を訪ねた。これから後半を紹介しよう。 伝説によると、慶尚南道の金海の亀旨峰に降臨した首露王始め6人の男の子達が加耶6国(駕洛国(金官国)、大加耶、星山加耶、阿羅加耶、小加耶、古寧加耶)を作ったという。その後加耶諸国は百済と新羅の進出に翻弄される。日本書紀によると541年と544年に「任那(加耶)復興会議」が百済、日本、加耶諸国が参加して行なわれた。結局、加耶諸国は西暦562年に新羅に滅ぼされるが、その間、日本に鉄文化を伝え、日本との往来も多く、また戦乱を逃れて日本に渡ったものも多かったと伝えられている。 加耶は「鉄の王国」といわれ、日本がここに鉄の買い付けに来たことは注目される。当時鉄は戦略物資で、現代の石油とみてよいだろう。また、日本では2例しか見られない馬冑(ばちゅう、戦闘用の馬の頭部を守る冑)がここでは多く見られる。これは北方騎馬民族の南下を示すものとして興味深い。 以下は、韓国の旅を、2つに分けた中の第2部である。 韓国南部の古代遺跡(1) 全羅南道・全羅北道南部 (羅州、霊岩、扶安、全州、高敞、光州) 韓国南部の古代遺跡(2) 慶尚南道・慶尚北道南部 (高霊、金海、釜山) (2003年10月) |

| |

| 馬冑(ばちゅう) | ||

|

| |||||||||||||||||||||

| 韓国とその周辺 |

|

| 韓国(1)の訪問地 韓国(2)の訪問地(このページ) |

| 高 霊 |

| 慶尚北道高霊郡は古の大加耶国の王都であった。42年に建国されたと伝えられる大加耶国は、慶尚南道金海市にあった金官国と並ぶ加耶諸国の雄であった。562年の滅亡とともに加耶は完全に百済・新羅に分割され消滅した。 大学院生のとき郡庁でアルバイトをし、その後郡庁の職員になったという崔さんの案内で古代文化の花が開いた古都高霊を訪ねた。 |

| 良田洞岩壁画 |

| 高さ3m、幅6mのこの岩壁画は青銅器時代のもので、山の傾斜面にあり、同心円と十字・仮面模様等が刻まれている。当時の農民が農耕儀式に使用したものと推定される。 |

|

|

| ||||

| 岩壁画を説明する崔さん | 十字・仮面模様と同心円(太陽か) | |||||

| 古衙洞壁画古墳 |

| 古衙洞壁画古墳は、6世紀末の大加耶時代に作られた加耶地域で唯一の壁画古墳である。玄室と羨道を具備した横穴式石室で、壁画は大部分脱落・退色しているが、赤、緑、褐色で描かれた蓮華紋が残っているという。 |

|

| |

| 古代はここは川岸で、造船所があった。日本行の船も作られたのだろうか。 | 造船所址の碑から、急な石段を登って壁画古墳へ |

|

| |

| 壁画古墳は保存のため入室できない | 古墳の構造と壁画を示すパネル |

| 池山洞古墳群 |

| 高霊郡の池山洞古墳群は、主山の東南の稜線に大加耶時代に造成された大小200基の古墳である。特に頂上付近は直径20mを越える古墳が群れをなしていて、実に壮観である。44号墳の出土遺物から、ここは大加耶国の支配者層の墓域とみられている。 |

|

| |

| 頂上付近は直径20mを越える古墳が群れをなしている。 航空写真で撮りたいところであるが、実はこの写真は高霊郡の資料より複写したもの。 |

稜線の南傾斜面に位置する44号墳は、直径27m高さ6mで、内部には3基の大型石槨と32基の小型殉葬者の石槨が確認され、加耶古墳の内最高位の王陵と推定されている。 |

|

|

| ||

| 大加耶王陵展示館は月曜日は休館 残念ながら右の写真は高霊郡の資料より |

32号墳から出土した甲冑 |

32号墳から出土した加耶金冠 |

| 高天原故地 |

| 案内の崔さんがぜひ訪ねて下さいというので来たのが、「高天原故地」である。筑波大学名誉教授の言語学者のM先生が、高霊を訪ねたとき、ここが高天原であると直観したという。 先生の仮説を要約すると、紀元前頃から南下を始めた北方系民族一派が朝鮮半島の中央部を南下して根拠地として定めたのが高霊の地であって、そこから子孫を南方の各地に分封したのが諸加羅国である。大加耶国成立以前の紀元1、2世紀頃に、ここ高天原を離れた天孫族は海上を南下して九州に上陸した。それが日本の天孫降臨説話となった、というのである。考古学的な証拠がなく、高霊郡庁でも扱いに苦慮しているようだが、私立加耶大学の学長の熱意で、大学の敷地内に碑を建てたという。 |

|

| 碑の前で説明して下さる加耶大学の先生 韓国人から、イザナギノミコト、イザナミノミコト、アマテラスオホミカミ、スサノヲノミコト(ここ高天原を追放されて日本に来た)、などの名が発せられて驚いた。 |

| 主 山 城 |

| 主山城は、主山(311m)の山頂部を取り巻く内城とそこから伸びる外城とからなる。6世紀半ばに百済が加耶に進出した際に加耶王宮防備のために築造したと推定される。 |

|

| |

| 秋雨の中を紅葉を愛でながら、主山を登る | 主山城は、今は一部の石垣が残るだけ |

| 估畢斎宗家 |

| 崔さんの案内で、書家の嶺南士林派宗匠の金宗直(1431~1492年、号は估畢斎)の子孫が住む家を訪ねた。17代宗家 金さんは、いくつかの遺跡の案内でお目にかかった年配郷土史家の方々と同様、最初は気難しそうだが、やがて和んでくると役人や若者に対する苦言などを饒舌に語るのが共通していた。遺跡見学とは一味違う興味深いひとときであった。 |

|

| |

| 金宗家の立派な門構え | 遺品・宗家文書(地方文化財150点)を収める収蔵庫 |

|

| |

| 17代宗家 金さんの話を聞く | ゆっくりと滞在して、蝶舞峯に出る月を愛でたい雰囲気 |

|

| 金 海 |

| 慶尚南道金海市は釜山広域市の西に隣接する。西暦42年に首露王が駕洛国を建国し、6つの加耶文化を開花させた。韓国最大の川である洛東江に接する金海は、韓国最大の穀倉地として、秋の季節は周辺一帯が「金の海」のように見えたことに由来しているという。遺跡・史跡に恵まれ、古代史ファンには申し分ないところである。 |

| 鳳凰台遺跡 |

| 金海市の中心部に位置する鳳凰台遺跡は、隣接する金海貝塚と合せて「鳳凰洞遺跡」と呼ばれている。鳳凰台遺跡は、加耶時代の高床家屋、竪穴住居などが発掘再現され、佐賀県の吉野ヶ里遺跡のような遺跡公園になっている。ここは規模も大きく、防衛施設も発掘されているので、金官加耶の支配階級の集団住居址の可能性が高いといわれている。 |

|

|

|

| |||

| 鳳凰台遺跡から眺める林虎山 | 物見櫓 | 高床家屋 | 竪穴住居は台風の被害で修理中 |

| 金海貝塚 |

| 上記の鳳凰台遺跡と隣接している金海貝塚は、石器時代から初期鉄器時代にかけての遺跡としては、韓国最大級の貝塚である。高さ18m、幅70m、長さ200mに及ぶ。日本統治時代以来度重なる発掘調査の結果、土器、骨角器、鉄器とともに古代中国の王莽時代(BC45~AD23年)に使用された王莽銭、炭化米、鹿の骨なども出土した。 |

|

|

| ||

| 貝塚は小高い丘の上にある | 支石墓の大きな蓋石の表面に窪みがある | 貝殻は大きい |

| 大成洞古墳群・古墳博物館 |

| 大成洞古墳群で発掘された墓は184基あり、丘陵周辺の平地には1~3世紀の木棺墓と木槨墓が多いが、丘陵地帯には4世紀の木槨墓が多く分布している。特に、木槨墓から豊かな鉄器文化と強力な騎馬軍団を持つ加耶文化が窺える多くの遺物が出土している。後漢時代の中国製の鏡、日本製の筒型銅器なども出土し、すでに日中韓の文化交流があったことが分る。 |

|

|

| ||

| 大成洞古墳群は金海市の真ん中にある | 大成洞古墳群の中に展示館がある | 館内の保存遺跡 |

|

|

| ||

| 古墳群に隣接して建てられた博物館は 冑をモチーフにしている |

古墳時代は日本は船で韓国に鉄材を買いに来た。 (左)製鉄をする加耶の人 (右)買い付ける倭人 | |||

| 国立金海博物館 |

| 国立金海博物館は、加耶文化圏の遺物を集めて時代別に展示し、加耶文化の優秀性と特徴を知ることができる考古学専門の博物館である。残念ながら、館内は撮影禁止であるが、立派な日本語の図録を購入することが出来た。 以下の写真はすべて図録から撮ったものである。。 |

|

| 「鉄の王国」であった加耶を象徴するように、鉄鉱石と炭をイメージした黒いレンガの博物館 |

|

|

|

| |||

| 隆起文土器(新石器時代) | 櫛文土器(新石器時代) | 鉄鏃(1世紀) | 鉄斧(1世紀) |

|

| |

| 銅鏡(加耶時代、中国製?) | (左)巴形銅器、(右)筒形銅器 (4世紀、日本製?) |

| 礼安里古墳群 |

| 金海市の礼安里古墳群は、4~7世紀の金官加耶および以降の金海地区庶民層の集団墓地である。釜山大学の発掘調査によると、総数183基の墳墓から1,400余点の遺物と210体の古代人の人骨が出土した。上下4重の墳墓間の重複関係は、大体において 木槨墓→石槨墓→石室墓 と変化しており、墓制および遺物の編年研究にとって基礎資料となった。 特に、大量に出土した良好な状態の古代人の人骨は、加耶人の形質人類学的な研究資料となった。それによれば古代加耶人の平均身長は男性が164.7cm、女性が150.8cmで、現代人に比べて顔面がかなり高く、鼻が狭くて、その根元が扁平だといえる。 (現地の日本語パネルより) |

|

| |

| 発掘が終了した遺跡は、すっかり埋め戻されて草地となっている | 写真と詳しい説明が書かれたパネル |

| 亀 旨 峰 |

| 伝説によると、金海地方の肥沃な土地を狙って新羅と百済がしばしば侵攻した。これを脅威に感じた首長達が亀旨峰で祭儀を行なった時、空から紫色の紐に赤いふろしきで包んだ金の箱が舞い降りてきて、それを開いてみると太陽のように丸い黄金の卵が6つあり、翌日にはその卵が孵化してみな男の子になった。金の箱から生まれたので姓を「金」とし、一番先に生まれた童子を首露と名付けて王に迎えた。その他の男の子達もそれぞれに国を作り、6つの駕洛国、大加耶、星山加耶、阿羅加耶、小加耶、古寧加耶が誕生したという。 「駕洛国」の名称は史書により、加耶、伽羅、狗耶国、南伽羅、金官国などと呼ばれている。「駕洛国」は西暦42年に首露王が建国したといわれて、西暦562年に「大加耶」と共に新羅に滅ぼされた。その間、日本に鉄文化を伝え、日本との往来も多く、また戦乱を逃れて日本に渡ったものも多かったと伝えられている。 |

|

| |

| 亀旨峰は、伝説の割にこじんまりとした小高い丘 | 近くに支石墓があり、考古学的に古い地であることが分る |

| 首露王陵 |

| 西暦42年に亀旨峰に降臨し、駕洛国を建国し、西暦199年に157歳で亡くなった首露王の墓と伝えられ考古学的には後世改築されたものと考えられるが、王陵の内部は殆ど分らない。 |

|

| |

| 首露王陵の門には「駕洛樓」と書かれている | 王陵は、直径22m、高さ6mの円形封土墳 |

| 首露王妃陵 |

| 首露王妃は、インドアユタ国の王女で西暦48年に16歳の時、アユタ国王から駕洛国に行って王妃になるよう命じられ、船に乗ってこの地へ来たといわれている。 |

|

| 首露王妃陵は、直径6m、高さ5mの円形封土墳 |

|

| 釜 山 |

| 慶尚南道の道庁所在地である釜山広域市は、ソウルに次ぐ韓国第2の都市である。釜山から日本の対馬の北端には直線距離でわずか50kmであり、古代から、良くも悪くも日本との接点の役割を果たしてきた。 |

| 福泉洞古墳群 |

| 釜山広域市の中心地東莱区に位置する福泉洞古墳群は、長さ700m、幅100mほどの丘陵にあり、墓の数は37基に及ぶが、墳丘の存在は明らかではない。石室内から多数の土器のほかに、金銅冠、金製耳飾り、馬具、鉄ていが出土した。古墳の年代は土器などから5世紀と考えられる。出土品から見て新羅的色彩が濃いといわれている。出土品は隣接した福泉博物館で展示されている。 |

|

| ドーム型の古墳展示室は福岡県の須玖・岡本遺跡など例が多く、 自然の採光で、観察しやすい。 ここのドームは規模が非常に大きい。 |

|

| |

| 左方形は副室、右長方形は主室(ドーム内とは別の墳墓) | ||

| ||

| ドーム内にある副室は木槨墓 何故か多数の土器が--- |

ドーム内にある主室は石槨墓 主葬者と副葬品として金銅冠、馬具、鉄ていが出土 |

|

| |

| ドームの南側 博物館が見える | ドームの北側 釜山のビル街の中でよく保存されている |

| 福泉博物館 |

| 福泉洞古墳群に隣接して建てられた福泉博物館は市立釜山博物館に所属する博物館で、福泉洞古墳群から出土した遺物を収蔵している。多数の土器、鉄器、馬具、金銅冠などの装飾品、などがよく整理して展示されている。 特に私が興味を持った点の1つは、鉄鉱石、鉱滓(製練かす)の展示があることである。2つ目は、日本では、埼玉県将軍山古墳と和歌山県大谷古墳の2例しか見られない馬冑(ばちゅう、戦闘用の馬の頭部を守る冑)が多く見られることである。 前者は、「鉄の王国」といわれた加耶に相応しい展示であり、後者は、北方騎馬民族の南下を示すものとして興味深い。 | ||||

|

|

| 福泉博物館 |

|

|

| ||

| 鉄鉱石と砂鉄(左) 鉱滓(製練かす)(右) | 鉄てい( Iron Plate / Iron Ingot ) | 馬冑(ばちゅう) |

|

| |

| 木槨墓模型(4世紀) | 石槨墓模型(5世紀) |

| 東三洞貝塚・展示館 |

| 東三洞貝塚は、日本統治時代に初めて発掘調査されて以来、幾度かの調査が行なわれ、韓国最古の甕棺墓、稗、粟が発見され、新石器文化の重要な遺跡として評価されている。東三洞貝塚は、5個の文化層に区分され、放射性炭素年代測定の結果、7500年前から3500年前までの約4000年間に形成されたものと推定される。 貝塚に隣接して設けられた東三洞貝塚展示館(市立釜山博物館に所属)は、多数の土器、石器、骨角器、儀礼用具の中に縄文土器や九州産の黒曜石も展示され、新石器時代の日韓交流の様相を知ることができる。 |

|

| 東三洞貝塚と東三洞貝塚展示館 |

|

|

| ||||||

| 貝塚断面の展示 |

各種様式の土器 |

長野県尖石遺跡の 「縄文のビーナス」 のレプリカも展示 | ||||||

| ||||||||

| 市立釜山博物館 |

| 1978年に開館した市立釜山博物館は、すでに見学した福泉博物館、東三洞貝塚展示館、今回見学対象でない臨時首都記念館(朝鮮戦争中釜山は臨時首都となった時期があった)を傘下に収めた総合博物館である。 先史、三韓、三国、統一新羅、高麗、朝鮮、の各時代、壬辰倭乱(文禄・慶長の役)の時代、日帝強占期(日本統治期)、朝鮮戦争の時代まで、デリケートな国際関係に対しても史実に基づいて展示されており、好感が持てた。紹介したいのでノーフラッシュで撮影させてもらった。 |

|

| 市立釜山博物館 |

|

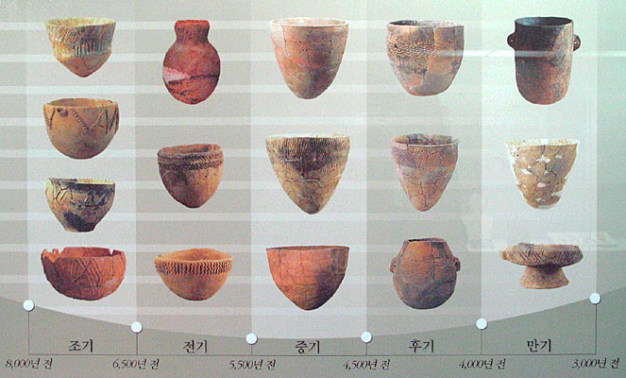

| 櫛文土器の変遷(8000年前から3000年前) |

|

| |

| 福泉洞古墳群出土の鎧 | 加耶文化から新羅文化へ |

| 壬辰倭乱(文禄・慶長の役)の時代 |

|

|

| ||

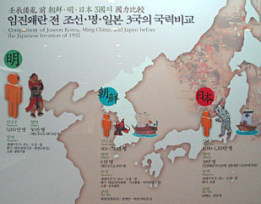

| 明、朝鮮、日本、三国の国力比較 人口、兵力、武器、ともに朝鮮は 明・日本に比べて劣っていた |

日本で発刊された 「絵本 朝鮮征伐記」 |

壬辰倭乱後に日朝は国交正常化し、朝鮮国王から江戸幕府に通信使が派遣された |

| 日帝強占期(日本統治時代) |

|

| |

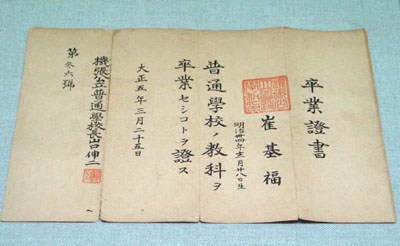

| 陸軍少年兵召募のポスター | 崔基福さんの卒業証書(1916年、大正5年) |

|

|

| 釜山に滞在中、晴れた日には対馬が見えるという太宗台へ2度行ったが、残念ながら秋霞のためお預けとなった。いつか釜山から対馬、壱岐を経て九州までの、古代人の交流海路を訪ねたいと思った。 |

| 今回の旅は8日間という限られた期間ではあったが、古代遺跡に絞ったので、中身の濃い旅となった。私にとって初めての韓国訪問で、白村江など古代史の舞台で見残したところもあるが、後日の楽しみとしたい。 企画された古代史専門家のKさんとSさんをはじめ、楽しい旅をご一緒させて頂いたIさんとDさん、有難うございました。それに現地の手配と案内をして下さった知日家のLさん、私達が「カリスマ添乗員」の異名を差し上げたWさん、訪問地でお世話になった大勢の韓国の方々にお礼申し上げます。 |

'사랑방 이야기' 카테고리의 다른 글

| おもしろ世界探検(一覧表) (0) | 2013.12.02 |

|---|---|

| 海外の歴史と文化 (一覧表) (0) | 2013.12.02 |

| [스크랩] 하루가 짧게 느껴지는 이유.. (0) | 2013.11.22 |

| [스크랩] 宮 개요 2 (조선시대 건축구조-공포, 단청, 지붕, 기와) (0) | 2013.11.21 |

| 혈세 132억들인 ‘신어천 생태하천 복원’ (0) | 2013.11.15 |