倭王은 백제 大王의 侯王

O 히로히토 日皇은 1984년 전두환 대통령이 일본을 방문했을 당시

晩餐 席上에서 "推古 (33代 592~628년 在位)日皇 이전 日皇의 역사는

아직 잘 밝혀지지 않은 부분이 많다. 日皇 중에는 한국과 관련이 있는

분이 일본에 渡來하여 그 血統이 日皇의 역사 속에 포함되어 있는

지도 모른다" 라고 하여 '살아있는 신'으로 존재했던 日皇 스스로

일본의 皇統이 韓半島人이라고 밝혔다. 日皇의 말을 잘 살펴보면

역사의 진실이 보인다.

...............................................................

그 명칭을 隅田八幡神社畵像鏡이라고도 하는 人物畵像鏡은

일본의 국보로 지정되어 동경 국립 박물관에 소장되어 있는데,

직경이 19.8cm인 구리 거울로서, 바깥 둘레를 따라 빙 돌아가면서

다음과 같은 글자가 새겨져 있다.

癸末年八月日十, 大王年, 男弟王, 在意柴紗加宮時, 斯麻,

念長壽, 遺開中費直穢人今州利二人等, 取白上銅二百早,

作此竟

503년 8월 10일 大王(백제 武寧王)시대, 男弟王

(후일의 繼體天皇, 男大迹)이 오시사키궁(忍坂宮)에 있을 때,

斯麻(武寧王)께서 長壽를 念願하며 開中費直 穢人

今州利 등 2인을 파견하는데, 최고급 구리쇠

200旱으로 이 거울을 만들었다.

위의 銘文을 살펴보자.

우선 癸未年이라는 年度에 주목하자.

癸未年은 서기 503년이다. 그런데 서기 502년에 倭와 백제에는

심상치 않은 일이 일어난다. 도대체 무슨 일이 일어난 것일까?

梁書를 보면 502년에 倭王武가 梁나라 天子로부터 征東將軍

으로 軍號를 올려받았고, 그 후로 더 이상의 기록이 없다.

倭王武가 死亡했다는 기록도 없다. 이상스러운 일이 아닐 수

없다. 그런데 일본서기를 보면 바로 그 502년에 백제에서는

東城王이 白加가 보낸 刺客에게 칼에 찔려 죽고 斯麻王이

東城王의 뒤를 이어 百濟王으로 즉위하는 사건이 일어난다.

그런데 이 사건을 일본서기에서는 백제系 史書 백제新撰을

인용하여 다음과 같이 기록하고 있다.

이 年(502년)에 末多王이 無道하여 백성에게 포학한 짓을 하였다.

國人이 같이 제거하였다. 武寧王이 섰다. 諱는 斯麻王이다.

502년에 倭와 百濟에서 일어난 사건이 전혀 별개의 사건인 것

같지만, 결코 이 사건은 別個의 사건이 아니다.

바로 그것은 人物畵像鏡의 癸未年의 年度의 성격을 살펴보면

알 수가 있다. 앞서 언급한 대로 癸未年은 503년이다.

503년은 名實共히 斯麻王이 百濟王으로서 백제를 통치하는

첫 年이다. 일본서기에 의하면 502년은 前王 東城王이 사망한

年이요, 동시에 斯麻王이 백제왕으로 즉위한 年이기 때문에

前王의 統治기간과 斯麻王의 卽位年이 겹치게 되어 진정한

斯麻王의 시대라고 할 수가 없게 된다. 그런데 癸未年 곧

503년은 斯麻王이 前王의 그림자를 벗어버리고 백제를

통치하는 斯麻王의 시대인 것이다. 그러므로 梁書에서

倭王武가 502년 이후에는 사라지고 더 이상 기록되지 않은

것은 결코 우연이 아니다. 倭王武가 502년 이후에는 백제의

斯麻王으로서 백제를 통치하고 있었기 때문이다.

癸未年 곧 503년은 斯麻王이 실질적으로 백제를 통치하는

시대다. 그러므로 人物畵像鏡은 그 중요한 의미를 담아

癸未年을 다시 大王年이라고 재차 강조하고 있는 것이다.

여기의 大王年은 大王의 시대라는 의미이다. 그런데 일본인들은

癸未年 다음에 大王年이 와있는 점에 대해서는 민감하지 않다.

만일 癸未年과 大王年이 서로 다른 의미를 내포하고 있다면,

예를 들어 癸未年은 斯麻王이 즉위한 년이고, 大王年은 또 다른

왕을 의미한다면 마땅히 大王年이 앞에 나오고, 癸未年은 그 다음에

나와야 하는 것이다. 이것이 마땅한 禮法이다. 그런데 癸未年이

먼저 나오고 다음에 大王年이 나오는 것은 바로 이 癸未年이

大王年에 다름 아니라는 의미를 내포하고 있는 것이다.

또 일부 일본인 역사 학자들의 주장에 의하면 "癸末年八月日十大王年"은

"癸末年八月, 日十大王年"으로 끊어서 읽어야 한다고 한다.

그런데 우리는 먼저 이 人物畵像鏡이 백제에서 만들어진 것이라는 것을

상기할 필요가 있다. 백제의 誌石 및 銅鏡이나, 舍利函, 碑文 등에서 발견 되는

銘文은 年,月,日이 빠짐없이 기록되어 있다.

예들 들어 보도록 하자.

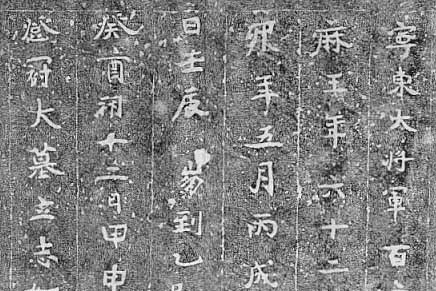

1)武寧王의 誌石

寧東大將軍百濟斯麻王年六十二歲

癸卯年五月丙戌朔七日壬辰崩到

乙巳年八月癸酉朔十二日甲申安爀登冠大墓立志如左

寧東大將軍 百濟 斯麻王이 62歲되던

癸卯年 5월 7일에 崩御하시고

乙巳년 8월12일에 올려 모셔 大墓에 기록하기를 이상과 같다.

2)王興寺址 舍利器 銘文

丁酉年二月 十五日百濟王昌爲三王子

立刹本舍利二枚葬時神化爲三

丁酉年(577년) 2월 15일에 백제왕 昌(27대 威德王)이 세 왕자를

위해 탑을 세웠다. 본래 舍利는 2枚였으나 葬禮(사리를 柱礎 중에

묻는 의식을 가리킴) 때 신묘한 변화로 3개가 되었다

3)砂宅智積碑

寅年正月九日奈祗城砂宅智積慷身日之易往慨體

月之難還□金以建珍堂조玉以立寶塔□□

慈容吐神光以送雲□□悲貌含聖朗以

寅年 정월 9일, 奈祗城의 砂宅智積은 해가 쉽게 가는 것을 슬퍼하고

달이 어렵게 돌아오는 것이 서러워 금을 캐어 귀중한 堂을 짓고 옥을

파서 보배로운 탑을 세웠다. 우뚝 솟은 자애로운 모습은 신령한 빛을

吐해 구름을 보내고, 뾰족하니 슬픈 모습은 성스러운 밝음을 머금어...

이러한 예에서 보듯이 백제인들이 銘文을 남길 때 年,月,日을 전부

다 기록하였지 年,月만 기록하는 경우는 없다는 것을 알 수 있다.

그렇다면 人物畵像鏡의 銘文에서 "八月日十大王年"이라고

기록된 것은 무슨 까닭일까? 이는 "八月十日大王年"으로 기록할

경우 본래의 의도와는 다르게 大王年이 "十日大王年"이 되어

大王年의 의미를 激減시키기 때문에 十日의 글자를 서로 바꾸어

日十으로 기록한 것으로 생각된다. 이때 해석은 "日은 十"이라고

하였을 것이다.

人物畵像鏡의 銘文을 통해서 볼 때 斯麻王은 스스로를 大王이라고

하였고, 倭를 侯國으로 여기고 있는 것을 알 수 있다.

그러면 백제왕들이 스스로를 大王이라고 일컬은 역사적 근거가

있는가? 중국 역사서인 南齊書에 그 근거가 될 수 있는 기록이

있다. "建武 2년(495년, 東城王 17)에 牟大가 사신을 보내어

表文을 올려 '지금 天下가 조용해진 것은 沙法名 등의 업적이니

그 공훈을 마땅히 표창해야 할 것입니다. 이에 沙法名을

假行征虜將軍 邁羅王으로 (중략) 解禮昆을 假行武威將軍

弗中侯로(중략) 삼았습니다."

위 기록을 보면 東城王 때 백제에는 大王 이외에 近親

王族(王弟,王父)으로 王,侯 등의 侯王이 있었음을 알 수 있다.

또 백제 武寧王의 墓誌石에 중국 天子가 사용하는 崩이라는 글자가

새겨져 있는 것은 곧 그가 生前에 大王이었다는 또 다른 증거이다.

그리고 일본서기 欽明天皇 2년 夏4월을 보면 任那의 旱岐들이

백제 聖王을 大王이라고 號稱하는 것을 볼 수 있다. 그런데 梁職貢圖를

보면 바로 이 任那에 해당하는 지역(叛波, 卓, 多羅, 前羅, 止迷,

麻連, 上己文, 下枕羅)이 백제에 附庸하는 小國이라고 기록되어 있어,

백제의 傍小國이 백제왕을 大王이라고 호칭한 것을 알 수 있다.

또한 칠지도 銘文을 보면 백제 王世子가 왜왕을 侯王이라고 號稱하고

있어서 명실공히 백제왕은 倭에 대하여 大王의 위치에 있다는 것을

확인할 수가 있는 것이다.

그리고 男弟王은 5세기 당대의 人物畵像鏡의 銘文에 등장하는

倭의 實力者의 이름인데, ibm1082님의 卓見대로 男弟라는 이름은

원래 地名이었다고 생각된다. 일본서기 繼體天皇 12년을 보면,

"弟國으로 도읍을 옮겼다"고 기록되어 있는 바, 이 弟國은 원래

男弟王이 백제의 擔魯로서 다스리던 倭의 한 지역이었을 가능성이 많다.

백제에서는 백제왕이 擔魯인 왕이나 侯를 임명할 때 그 地域

名으로 임명하는 경우가 많았다. 예를 들면 邁羅王, 弗中侯 등이

그것이다. 이처럼 男弟라는 이름은 地名에서 비롯되었으나, 후일

그것이 고유명사化한 것이라고 생각된다.

그런데 위의 銘文을 보면 大王年이라는 年度가 나오고, 그 후에

斯麻라는 이름이 나온다. 그냥 이름 그대로다. 이것은 앞에 大王年이라고

이미 表記가 되어 있기 때문에 글을 쓸 수 있는 좁은 공간을 고려하여

斯麻王이 자신의 諱만을 썼고, 또 男弟王에게 斯麻王이 자신의 이름만을

기록함으로써 자신보다 年長者인 친척(백제의 擔魯는 왕자, 왕족의 신분인

경우가 대부분이었다)에 대한 예우를 하였다고 본다.

그러면 斯麻王이 人物畵像鏡을 만들도록 지시한 開中費直(注1)과 濊人 今州利는

과연 어떠한 사람일까? 우선 開中의 뜻이 무엇인지 부터 알아보기로 하자.

蘇鎭轍 교수에 따르면 開中은 곧 河內를 의미한다고 한다. 즉 일본 열도에

있는 大阪 지역을 의미한다는 것이다. 이 大阪에는 고대에 이 지역 人口의

팔구십 퍼센트가 百濟人이라고 할 만큼 百濟人이 많이 살고 있었다.

그리고 費直은 왕 다음 가는 實勢로서 특정 지역을 다스리는 首長을 가리

키는 말이며 濊人은 강원도를 비롯한 한반도의 東北部에 터전을 두고

거주하던 種族의 이름이라고 한다. 그러니까 開中費直과 濊人 今州利는

開中 즉 河內 지역을 책임지고 다스리는 首長과 한반도 濊族 출신의

今州利라는 이름을 가진 사람이라는 의미를 가지고 있는 것이다.

바로 여기서 우리는 한반도의 백제에 있는 斯麻王이 일본 열도에 있는

倭王 다음 가는 자리를 차지하고 있는 開中費直에게 명령하여 人物畵像鏡을

만들게 하는 것을 발견할 수 있다. 이것은 무엇을 의미할까?

첫째로 斯麻王이 한반도의 百濟王으로 登極하기 전에 開中費直에게 명령을

내릴 수 있는 위치에 있었다는 것, 즉 倭王으로 있었다는 것을 의미하며,

둘째로 斯麻王이 한반도의 백제에 王으로 있으면서도 倭王의 의견을 듣지도

아니하고 일본 열도에 있는 最高位官吏에게 마음대로 명령할 수 있는 것은

그가 곧 한반도와 倭 열도를 아울러 다스리는 大王이라는 것을 의미한다고

할 수 있다.

注1) 開中費直(kawachinoadai) : 人物畵像鏡의 銘文에는 開中費直인데, 일본서기

欽明天皇 2년에는 河內直(kawachinoadai)이라는 官職名과 함께 백제本記를

인용하여 加不至費直이라고 한다고 기록되어 있다. 그런데 앞의 kawa는 원래

kara>kaha>kawa로 변천한 단어여서 河內直 혹은 加不至費直은 加羅의 지역을

다스리는 관리를 의미한다. (kawachinoadai의 원래 표기는 河內直이 아닌

加不至費直이었다고 생각된다. 왜냐하면 이 용어 자체가 百濟語이기 때문이다)

즉 開中費直은 백제에서 파견되어 傍小國인 加羅와 侯國인 倭의 최초 擔魯國인

百濟郡(=河內) 일대(현재의 大阪, 원래는 加羅人들이 와서 살던 곳이었으나 후일

백제가 점령한 지역)를 다스리는 관리를 의미한다.

武寧王이 男弟王(男大迹)에게 人物畵像鏡을 보낸 때는

일본서기에 의하면 아직 男弟王이 왕위에 오르기 4년 전이었다.

삼국사기의 기록에 의하면 백제 東城王이 白加에게 刺殺을 당하자,

斯麻王이 王位를 계승하는데 그때 나이가 40세이다.

(삼국사기에서는 백제본기의 斯麻王을 그가 왕위에 즉위한 때,

곧 나이 40세인 때부터 기록하고 있다. 그 이전의 기록은 없다)

그러면 40세 이전에 斯麻王은 무엇을 하고 있었던 것일까?

앞서 언급한 대로 23년 동안 倭王으로서 倭 열도를 다스리고 있었던 것이다.

바로 그것은 倭王武가 宋의 天子에게 보낸 上表文(倭王武의 卽位年은

478년, 475년에 倭王武의 부친과 兄이 사망) 및 과거로 소급되어

蓋鹵王의 卽位年에 맞추어진 雄略天皇의 在位期間 23년에서

확인할 수 있다. 다시 말해서 소급되어진 雄略天皇의 在位期間 23년을

雄略天皇의 死亡年(479년)부터 시작하여 다음 天皇代로 계속 세어

나가기 시작하면 바로 百濟 斯麻王이 백제로 건너간 시기를 推算하여

낼 수가 있는 것이다. 즉 479년 + 23년 = 502년이 된다.

바로 이 시기가 바로 架空의 천황인 일본서기의 武烈天皇 4년이다.

다시 말해서 倭王武 곧 百濟王으로 登極하기 전의 斯麻王이 倭王으로

在位한 마지막 年度가 되는 것이다.

그런데 이 시기에 男弟王은 아직 倭王으로서 왕위에 오르기 4년 전이다.

왜 男弟王은 倭王으로서 왕위에 오르지 못했던 것일까? 바로 그것은

斯麻王이 倭王의 지위를 지닌 채 백제로 건너와 있었기 때문이다.

人物畵像鏡은 바로 大王이었던 백제 斯麻王이 아직 王位에는

오르지 못했지만 斯麻王에게서 倭王의 권한을 委任받아 그 권한을

행사하고 있는 男弟王에 대한 信任의 標로서 , 男弟王의 倭 統治에 대한

認證書로서 男弟王에게 보내어진 것이다. (男弟王이 왕위에 오르지도

아니하였는데, 어찌하여 王號를 지니고 있느냐고 질문하는 사람들이

있다. 그런데 백제에서는 왕자나 왕족들이 王으로 불리우고 있었다.

바로 이 점이 百濟王이 스스로를 大王이라고 일컬었다는 또 다른 증거이다)

[참고]

1.백제 武寧王의 誌石

寧東大將軍百濟斯麻王年六十二歲

癸卯年五月丙戌朔七日壬辰崩到

乙巳年八月癸酉朔十二日甲申安爀登冠大墓立志如左

寧東大將軍 百濟 斯麻王이 62歲되던

癸卯年 5월 7일에 崩御하시고

乙巳년 8월12일에 올려 모셔 大墓에 기록하기를 이상과 같다.

[해설]백제 武寧王의 誌石에 황제의 죽음을 의미하는 崩자가 새겨져 있다.

즉 백제 武寧王은 백제, 중국 대륙 일부, 倭 열도를 통치하는 황제이셨다.

2.梁書 列傳 諸夷 東夷 百濟

[원문]王餘隆始復遣使奉表,稱「累破句驪,今始與通好」.

而百濟更爲强國.

[번역문](백제)王 餘隆(=斯麻王)이 비로소 다시 使臣을 보내어

表를 올렸다. 이르기를 여러 번 高句麗를 破하고 이제야

비로소 友好를 通한다고 하였는데 백제는 다시 "强國"이

되었다.

3. 七支刀 銘文

*앞면* 泰(和)四年{五혹은四}月十{六}日 丙午正陽 造百練鐵

七支刀 {出} 百兵 宣供供候王 0000作 - 泰和 4年 五月(혹은 4月)

十六日 丙午正陽에 百鍊鋼鐵로 七支刀를 만들었다.

이는 나아가 百兵을 물리칠 수 있는 것이므로 候王에게 보내준다.

0000가 제작한 것이다.

*뒷면* 先世以來 未有此刀 百濟{王}世{子} 奇生聖音 故爲倭王旨

造傳示 {後} 世 - 先世以來로 이와 같은 칼은 없었다.

百濟(王)世(子) 奇生聖音이 倭王 旨를 위하여 만들었으니

後世에 길이 傳하여 보일지어다.

[해설]백제 王世子가 候王인 倭王에게 七支刀를 下賜하고 있다.

倭王이 백제의 候王이라고 4세기경의 유물 七支刀에 銘文으로 쓰여져 있다.

또 그런 글이 쓰여진 유물을 보물로 倭國이 간직하고 있다. 倭王이 바로 백제

王世子의 이 명령을 기억했기 때문이다. "傳示後世" (後世에 전하여 보여라)

이것을 보면 백제 왕세자들이 식민지 倭를 통치하는 총독인 것을 알 수 있다.